| Государственное казенное общеобразовательное учреждение Краснодарского края специальная (коррекционная) школа ст-цы Калининской

Сообщение «Использование здоровьесберегающих образовательных технологий для повышения учебной мотивации»

Сидорченко Екатерина Михайловна учитель индивидуального обучения

2024 - 2025 Повышение мотивации обучения учащихся через использование здоровьесберегающих образовательных технологий

Здоровье человека – проблема достаточно актуальная для всех времен и народов, а в настоящее время она становится первостепенной. «Забота о здоровье ребёнка – это не просто комплекс санитарно- гигиенических норм и правил… и не свод требований к режиму, питанию, труду, отдыху. Это, прежде всего забота о гармоничной полноте всех физических и духовных сил, и венцом этой гармонии является радость творчества» (В.А.Сухомлинский) С введением нового Федерального государственного образовательного стандарта ситуация кардинально меняется, и это направление здоровьесберегающей работы любой школы является одним из центральных. Следовательно, главным для учителя начальных классов становится поиск новых технологий обучения, направленных на здоровьесбережение школьников в образовательном пространстве, использование их в сочетании с традиционными формами и методами работы. Формирование молодого поколения происходит сегодня в условиях быстро меняющегося мира. Наряду с заново выстраиваемой культурой новых социальных отношений важной частью сегодняшнего образования человека становится информационная культура, строящаяся на современных инновационных культурах. Цель современной школы - подготовка детей к жизни…к жизни в мире, полном огромного объёма информации. Очень часто бываешь свидетелем разговора, когда родители пытаются превознести своего ребёнка в глазах других, как он умело обращается с компьютером, сотовым телефоном. Они очень рады, что у них появилось время «отдыха», когда ребенок, увлеченный своим делом, не задаёт вопрос: «Почему?». Их не смущает то, что ребёнок часами может сидеть у телевизора, мало находиться на свежем воздухе и очень мало общается с ними. На вопрос «Что в вашем понятии означает определение здоровья?», часто имеют ввиду его физическую составляющую, забывая о социально-психологической и духовно-нравственной. Одной из приоритетных задач реформирования системы образования становится сегодня сбережение и укрепление здоровья учащихся, формирование у них ценности здоровья, здорового образа жизни, выбора образовательных технологий, адекватных возрасту, устраняющих перегрузки и сохраняющих здоровье школьников. Большой проблемой образовательного процесса является быстрая утомляемость учащихся, низкая двигательная активность. Почему это происходит? Видимо, все дело в том, что взрослые ошибочно считают: для ребенка самое важное – это хорошо учиться. А можно ли хорошо учиться, если у тебя болит голова, если твой организм ослаблен болезнью? Нас, учителей, это ориентирует, прежде всего, на постоянный поиск ответа, на вопрос, как вызвать у учеников желание быть здоровым, как стимулировать интерес обучающихся к здоровому образу жизни. Что нужно сделать, чтобы школа, как важнейший социальный институт, внесла достойный вклад в решение проблемы здоровья школьников? Какие есть способы профилактики утомляемости у учащихся в условиях современного урока? Здоровье - бесценное достояние не только каждого человека, но и всего общества. Сейчас все очевиднее становится важность проблемы охраны и укрепления здоровья учащихся. Актуальность данного опыта обусловлена потребностью человека, общества и государства в здоровьесберегающем образовании. Многие годы человек проводит в стенах образовательных учреждений, и поэтому ценностное отношение к здоровью не может формироваться без участия педагогов. Одним из путей решения проблемы сохранения здоровья учащихся может являться использование здоровьесберегающих технологий в процессе учебных занятий, во внеурочной деятельности. Сочетание различных видов деятельности, форм учебной работы, нетрадиционная организация обучения и самых современных видов отдыха позволяют учащимся полноценно реализовать личностный потенциал. Характерная для современного учебного занятия информационная перегрузка учащихся, высокая интенсивность урока, чрезмерное нервно - эмоциональное напряжение, недостаточная двигательная активность детей - все это порождает противоречие между использованием традиционной методики преподавания и внедрения в неё элементов здоровьесберегающих технологий и бессистемно складывающейся практикой их применения, а также отсутствием научно-обоснованной методики их использования на различных этапах урока и ступенях обучения в школе. Ведущая педагогическая идея опыта – создание на уроке условий, способствующих сохранению психического и физического здоровья обучающегося, уменьшению утомляемости, улучшению настроения и повышению активности обучающихся на уроке и, как результат, развитию интеллектуальных способностей, повышению качества знаний. Термин «здоровьесбережение» стал в современной педагогической литературе общепринятым и даже модным. Здоровьесберегающие образовательные технологии – это совокупность всех используемых методов и приемов обучения и воспитания, которые, дополняя традиционные технологии, наделяют их признаками здоровьесбережения. Возникает необходимость теоретического осмысления практической реализации педагогических условий формирования здоровьесберегающей ответственности учащихся, характеризующейся наличием мотиваций и потребностей школьников в укреплении и сохранении собственного здоровья, здоровьесберегающей деятельности, способствующей полноценной жизнедеятельности, возможности реализовать свой личностный и творческий потенциал, достижению успеха в жизни, так как современный социум предъявляет подрастающему поколению требования осознанного саморазвития, самосовершенствования, здоровьесбережения цель которого – не только оберегать здоровье учащегося и учителя от неблагоприятных факторов образовательной среды, но способствовать воспитанию у учащихся культуры здоровья. В основе педагогического опыта лежат идеи А.Г.Бусыгина, Л.П.Вашлаевой, М.Я.Виленского, Т.К.Виноградовой, А.М.Амосова, В.Ф.Базарного, Н.К. Смирнова, А.Н.Стрельниковой. В отечественной практике сохранения здоровья детского коллектива одним из первых примеров (если не самым первым) можно считать опыт работы Павлышской средней школы под руководством ее директора, выдающегося советского педагога А.В. Сухомлинского. Особо следует отметить вклад в решение проблемы здоровья А.Г.Бусыгина. Им разработаны фундаментальные философские основы теории и практики сохранения здоровья здорового человека, дано новое представление о соотношении Жизни - Здоровья — Знания - Интеллекта - Мудрости на основе философско-математической формулы здоровья и «двойной спирали Жизни, Здоровья и базовых потребностей». Значимость определения стратегических задач в аспекте своевременного осмысления проблемы укрепления и сохранения здоровья молодежи для будущей жизнедеятельности в условиях образовательных учреждений раскрыта в работах Л.П.Вашлаевой, М.Я.Виленского, Т.К.Виноградовой. Вопросами организации здоровьесберегающего образовательного процесса в настоящее время занимаются ведущие отечественные педагоги А.М.Амосов, В.Ф.Базарный, Н.К. Смирнов. Проблема применения здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе глубоко изучается ведущими учеными Белгородского государственного университета: доктором педагогических наук, профессором В.Н.Ирхиным (кафедра теории и методики физической культуры) и кандидатом педагогических наук, доцентом И.В. Ирхиной. Трактовка понятия «здоровьесберегающих технологий» разными авторами неоднозначна. Некоторые педагоги считают, что это одна или несколько новых педагогических технологий, альтернативных всем другим. В современных условиях ранее существующие педагогические технологии неспособны эффективно содействовать сохранению и укреплению здоровья обучающихся. Таким образом, возникает необходимость теоретического осмысления практической реализации педагогических условий формирования здоровьесберегающей ответственности учащихся, характеризующейся наличием мотиваций и потребностей школьников в укреплении и сохранении собственного здоровья. Отрицательная динамика состояния здоровья современных детей обостряет потребность внедрения в образовательную среду здоровьесберегающих технологий. Новизна опыта заключается в комбинировании элементов здоровьесберегательных технологий на различных этапах урока, с целью повышения мотивации к обучению у учащихся начальных классов. Суть использования здоровьесберегающих технологий состоит в создании у учащихся мотивации здоровья, формирование у них потребности в здоровом образе жизни и выработке индивидуального способа жизнедеятельности. Данный опыт может быть реализован на уроках и во внеурочной деятельности. Для использования здоровьесберегающих технологий не имеет значения выбранный учебно-методический комплекс, уровень обучения и обученности учащихся. Педагоги с различным опытом работы смогут использовать этот опыт в своей деятельности. Местом формирования здоровья ребёнка сегодня является не семья, где опыт родителей часто недостаточен, не медицинские учреждения, занимающиеся болезнями и больными детьми, а система образования. Министерство здравоохранения считает виновником ухудшения здоровья детей - систему образования, а именно учителей первой ступени, так как считают, что именно на этой ступени происходит главный срыв детского здоровья. Что характерно для современного урока? Информационная перегрузка учащихся; высокая интенсивность урока; чрезмерное нервно-психическое напряжение; стрессирующая среда; недостаточная двигательная активность школьников; нерациональная организация образовательного процесса; игнорирование учителем психофизиологических особенностей учащихся. Автор опыта считает, что целью современного образования является обеспечение не только педагогического, но и здоровьесберегающего эффекта. Важная составная часть здоровьесберегающей работы педагога– это рациональная организация урока. Показателем рациональной организации учебного процесса являются: Объем учебной нагрузки – количество уроков и их продолжительность, включая затраты времени на выполнение домашних заданий; Количество видов учебной деятельности, средняя продолжительность различных видов учебной деятельности, частота чередований различных видов учебной деятельности, Занятия активно-двигательного характера: динамические паузы, уроки физической культуры, спортивные мероприятия и т.п. От соблюдения гигиенических и психолого-педагогических условий проведения урока в основном и зависит функциональное состояние школьников в процессе учебной деятельности. Организация учебно-воспитательного процесса В соответствии с поставленными целями и задачами педагогической деятельности в рамках представленного опыта используются разнообразные формы, методы и средства учебно-воспитательной работы, направленной на сохранение здоровья обучающихся, активизацией все психические процессы (восприятие, память, мышление, внимание, наблюдательность, воображение, речевые способности): - индивидуальный подход к учебно-воспитательной работе с учетом психических, физиологических особенностей и состояния здоровья учащихся;- применение физкультминуток на каждом уроке; - рациональная организация учебно-воспитательного процесса на основе личностно-ориентированного подхода, сохраняя и укрепляя здоровье детей, повышая мотивацию учения; - создание условий для разработки комплекса средств, способствующих повышению качества образования, сохраняя и укрепляя здоровье обучающихся. Содержание обучения Для включения всех учащихся в учебную деятельность по освоению изучаемого материала необходимо помнить: один и тот же учебный материал может быть представлен несколькими средствами обучения (печатные издания, аудио – видео и др.), каждое из которых обладает своими дидактическими возможностями. Поэтому здоровьесберегающие средства необходимо подбирать так, чтобы дети смогли включиться в работу в соответствии с индивидуальными возможностями, при этом «визуалы» смогли увидеть, «кинестеты» – ощутить, «аудиалы» – услышать. Средства обучения должны снимать физическое напряжение и усталость; включать учащихся в деятельность по освоению предметного содержания своей внешней привлекательностью. Важна правильная здоровьесберегающая организация учебного процесса, а именно: 1) Включение в цели урока элементов оздоровительной направленности, как в организации, так и в содержании. 2) Отслеживание соответствия санитарно-гигиенических условий обучения требованиям СанПиНов: чистота в комнате, оптимальность светового и воздушного, теплового режимов и др. 3) Построение урока с учетом динамичности учащихся, их работоспособности; 4) Обеспечение интереса к предмету и уроку, их привлекательности (сочетание новизны и привычного, интриги урока и традиционных его элементов, изложение правил игры и др.). 5) Учет естественных биоритмов, индивидуальных особенностей учащихся при их врабатывании в учебный процесс. 6) Обеспечение оптимального соотношения между физическим и информационным объемом урока без информационной перегрузки учащихся. 7) Обеспечение на уроке оптимального темпо-ритма, правильного соотношения между темпом и информационной плотностью, с обязательным учетом физического состояния и настроя учащихся. 9) Проведение на каждом уроке физкультминуток и пауз общего и специального воздействия. 10) Постоянное внимание к охране зрения: посадка учеников с учетом состояния их зрения, своевременная коррекция освещения доме, проведение упражнений по гигиене зрения и др. 11) Соблюдение норм объема домашних заданий, предусмотренных СанПиНами. 12) Благоприятный эмоциональный настрой. 13) Разнообразие форм учебной деятельности. Однако не только важно знать и понимать, что должен делать учитель на уроке, чтобы сохранить психическое здоровье учащихся. Здоровьесберегающее обучение направлено на обеспечение психического здоровья учащихся, опирается на природосообразность, преемственность, вариативность, прагматичность (практическую ориентацию) достигается через учет особенностей ученика (изучение и понимание человека); создание благоприятного психологического фона на уроке; использование приемов, способствующих появлению и сохранении интереса к учебному материалу; создание условий для самовыражения учащихся; инициацию разнообразных видов деятельности; предупреждение гиподинамии. Очевидно, что применение здоровьесберегающих технологий на занятиях приводит к предотвращению усталости и утомляемости, повышению мотивации к учебной деятельности, приросту учебных достижений. И чтобы результативно реализовать здоровьесберегающую технологию в педагогической деятельности, были выбраны и освоены основные технологии, отвечающие требованиям здоровьесбережения: Игровая технология на уроках в начальных классах способствует формированию устойчивого интереса к учению, снимает напряжение. В процессе игры ребенок приобретает определенные учебные универсальные действия, обогащает свой внутренний мир, овладевает речью в общении с другими людьми. На каждом уроке, может только за исключением контрольных работ, всегда найдется место для игры. Во время игры ребенок максимально мобилизован: он сам вычерпывает из себя все свои имеющиеся знания. Например, при изучении новой темы игры на сообразительность, на нестандартное мышление, логику, когда приветствуется каждый ответ, и не беда, что он неверный. Регулярно на уроках используются информационные технологии, для рациональной организации учебной деятельности учащихся. Ученики нашей школы классов имеют наглядно-образное мышление, поэтому очень важно строить их обучение, применяя как можно больше качественного иллюстративного материала, вовлекая в процесс восприятия нового не только зрение, но и слух, эмоции, воображение. Особое место на уроках учитель отводит мультимедийным презентациям. С помощью слайдов на уроках математики осуществляется демонстрация примеров, задач, цепочки для устного счета, математические разминки и тесты. А на этапе знакомства с цифрами и числами просто необходима анимация для формирования у детей умения правильно писать цифры. Уроки окружающего мира и ОБЖ просто не могут проходить без презентаций. Это картинки окружающей нас природы, животные, моря, океаны, природные зоны, круговорот воды, цепочки питания, правила поведения в лесу, в общественных местах – используются слайды, нужно проверить знания, ввести новые понятия, тему - используются тесты, кроссворды, ребусы, шарады – все делает урок увлекательным, запоминающимся. На уроках обучения грамоте и письма огромная роль в презентации играет не просто демонстрация изображения, а анимация, т.е. движение картинки, буквы, слова. Детям нравятся яркие образы, они с интересом смотрят на экран и лучше запоминают. Для облегчения процесса восприятия и запоминания информации на уроках используется пособие «Азбука в загадках», «Прописные буквы», «Подбери слово к схеме», «Подбери схему к слову» и т.д. Для развития творчества у детей, даже у самых инфантильных или расторможенных, компьютер является и мощнейшим стимулом. При использовании презентаций, дети, которые обычно не отличаются высокой активностью на уроках, начинают активно высказывать свое мнение, рассуждать. Процесс становится не скучным, однообразным, а творческим. Повышается познавательная активность учащихся. Неоценимую помощь оказывает компьютер и проектор для организации физкультминуток.

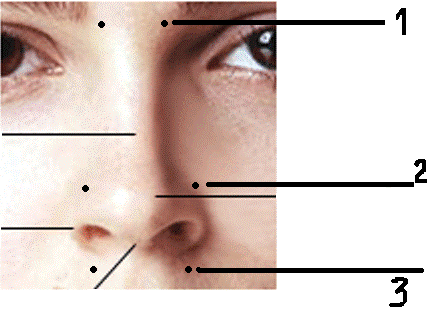

Организационно-педагогические условия проведения образовательного процесса, как и технология работы учителя на уроке, составляют сердцевину здоровьесберегающих образовательных технологий. Для повышения умственной работоспособности детей, предупреждения преждевременного наступления утомления и снятия у них мышечного статического напряжения, я провожу физкультминутки, примерно через 10-15 минут от начала урока или с развитием первой фазы умственного утомления у значительной части учащихся класса. динамическую нагрузку. Кроме того, определяю и фиксирую психологический климат на уроке, провожу эмоциональную разрядку, строго слежу за соблюдением учащимся правильной осанки, позы, за ее соответствием виду работы и чередованием в течение урока. Физкультминутки я провожу, учитывая специфику предмета, зачастую с музыкальным сопровождением, с элементами самомассажа и другими средствами, помогающими восстановить оперативную работоспособность.  В состав упражнений для физкультминуток я включаю: упражнения по формированию осанки, укреплению зрения, укрепление мышц рук, отдых позвоночника, упражнения для ног, релаксационные упражнения для мимики лица, потягивание, психогимнастика , упражнения, направленные на выработку рационального дыхания Дети не умеют правильно дышать во время выполнения мышечной нагрузки, ходьбы, бега, а также в условиях относительного мышечного покоя. Неправильное дыхание приводит к нарушению деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, снижению насыщения крови кислородом, нарушению обмена веществ. Поэтому я ввожу упражнения для выработки глубокого дыхания. Усиления выдоха, в сочетании с различными движениями туловища и конечностей. Выполняемые упражнения дают нагрузку мышцам, которые не были загружены при выполнении текущей деятельности, а также способствовать расслаблению мышц, выполняющих значительную статическую или статико-динамическую нагрузку. Использование элементов технологии В.Ф. Базарного Для увеличения двигательной активности на уроках используются элементы технологии В.Ф. Базарного, которые способствуют увеличению двигательной активности за счет моделирования познавательной деятельности ученика с использованием упражнений с сигнальными метками, упражнений с помощью опорных зрительно-двигательных траекторий. Применяются методы простейших зрительно–координаторных упражнений «Четыре угла». В углах кабинета прикрепляются яркие объекты – зрительные метки. Ими обычно служат красочные иллюстрации из сказок. Картинки подобраны с таким расчетом, что вместе они составляют единый зрительный сюжет. Один раз в две недели сюжет меняется. Упражнения с данными метками выполняются стоя. Все поднимаются, и под счет 1, 2, 3, 4 быстро фиксируют взгляд на указанных зрительных метках, сочетая движения головы, глаз и туловища. Продолжительность - 1-2минут. На уроках также используется схема-тренажер, которая проецируется с помощью мультимедийного проектора на экран.Одновременно учащиеся делая непроизвольные движения головой, шеей, туловищем, разминают затекшие от напряжения мышцы.

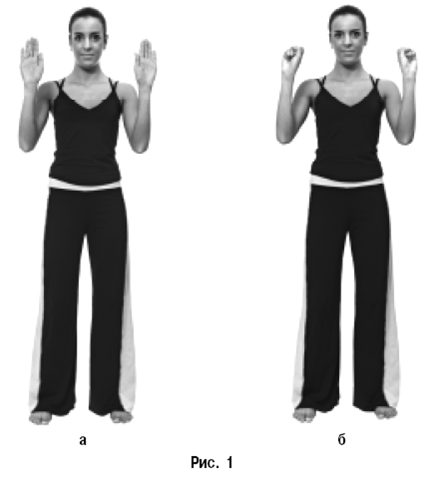

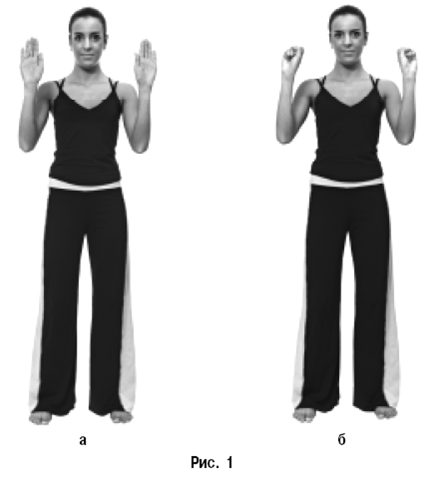

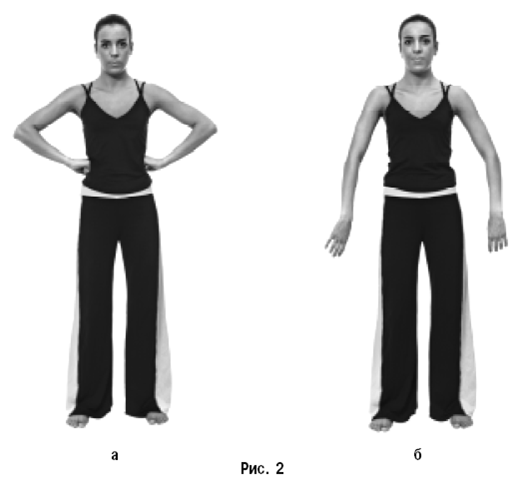

Выполнение упражнений для глаз с помощью плана-схемы зрительно-двигательных траекторий. С помощью специальных стрелок указаны основные траектории, по которым должен двигаться взгляд, в процессе выполнения упражнения: вверх-вниз; влево - вправо; по и против часовой стрелки; по «восьмерке». Каждая траектория отличается от остальных цветом. Упражнение выполняется стоя. Повторяются 10-15 раз. Использование элементов оздоровительной методики А.Н. Стрельниковой В минутах отдыха на уроках используется элементы оздоровительной методики А.Н. Стрельниковой. Особенностью дыхательной гимнастики А.Н. Стрельниковой является использование форсированного вдоха и вовлечение самой мощной дыхательной мышцы — диафрагмы. Этот оздоровительный метод помогает в лечении органов дыхания, сколиозов, болезней сердечно-сосудистой системы. Во время выполнения дыхательного упражнения активно включаются в работу все части тела, в результате возрастает потребление кислорода и улучшается умственная деятельность учащихся на уроке. Использование упражнений дыхательной гимнастики способствует выравниванию процессов возбуждения и торможения в коре головного мозга, что позволяет контролировать поведение учащихся разных поведенческих групп.Выполняются дыхательные упражнения. Упражнения дыхательной гимнастики активно включают в работу все части тела, в результате возрастает потребление кислорода и улучшается умственная деятельность учащихся на уроке. Использование упражнений дыхательной гимнастики способствует выравниванию процессов возбуждения и торможения в коре головного мозга, что позволяет контролировать поведение учащихся разных поведенческих групп. « Ладошки». Стали прямо, руки согнули в локтях,ладони повернули от себя. Держите руки так, чтобы локти были направлены вниз, а не «гуляли» свободно из стороны в сторону. Начинайте делать шумные вдохи носом и одновременно сжимайте ладони в кулаки. (Словно схватили воздух и зажали, схватили и зажали). Можно во время упражнений включить маршевую музыку. После выполнения 1 цикла отдохнуть 3-4 секунды. Затем повторить. Ладошки». Стали прямо, руки согнули в локтях,ладони повернули от себя. Держите руки так, чтобы локти были направлены вниз, а не «гуляли» свободно из стороны в сторону. Начинайте делать шумные вдохи носом и одновременно сжимайте ладони в кулаки. (Словно схватили воздух и зажали, схватили и зажали). Можно во время упражнений включить маршевую музыку. После выполнения 1 цикла отдохнуть 3-4 секунды. Затем повторить. У пражнение «Погончики» Исходное положение: встать прямо, сжатые в кулаки кисти рук прижать к поясу. В момент короткого шумного вдоха носом с силой толкайте кулаки к полу, как бы отжимаясь от него или сбрасывая с рук что-то. При этом во время толчка кулаки разжимаются. Плечи в момент вдоха напрягаются, руки вытягиваются в струну (тянутся к полу), пальцы рук широко растопыриваются. На выдохе вернитесь в исходное положение: кисти рук снова на поясе, пальцы сжаты в кулаки - выдох ушел. Делая следующий шумный короткий вдох, снова резко с силой толкните кулаки к полу, а затем вернитесь в исходное положение - выдох уходит самостоятельно через нос или через рот. Если при выдохе вы выпускаете (именно выпускаете, а не выталкиваете!) воздух через рот, то рот широко не открывайте. При выдохе губы слегка разжимаются (в момент вдоха они слегка сжаты) - воздух уходит абсолютно пассивно. Подряд нужно сделать 8 вдохов-движений без остановки. Затем отдых (пауза) - 3-5 секунд и снова 8 вдохов-движений. пражнение «Погончики» Исходное положение: встать прямо, сжатые в кулаки кисти рук прижать к поясу. В момент короткого шумного вдоха носом с силой толкайте кулаки к полу, как бы отжимаясь от него или сбрасывая с рук что-то. При этом во время толчка кулаки разжимаются. Плечи в момент вдоха напрягаются, руки вытягиваются в струну (тянутся к полу), пальцы рук широко растопыриваются. На выдохе вернитесь в исходное положение: кисти рук снова на поясе, пальцы сжаты в кулаки - выдох ушел. Делая следующий шумный короткий вдох, снова резко с силой толкните кулаки к полу, а затем вернитесь в исходное положение - выдох уходит самостоятельно через нос или через рот. Если при выдохе вы выпускаете (именно выпускаете, а не выталкиваете!) воздух через рот, то рот широко не открывайте. При выдохе губы слегка разжимаются (в момент вдоха они слегка сжаты) - воздух уходит абсолютно пассивно. Подряд нужно сделать 8 вдохов-движений без остановки. Затем отдых (пауза) - 3-5 секунд и снова 8 вдохов-движений. На уроках необходимо использовать элементы цветотерапии. Помогают сохранить здоровье ребёнка цветовые круги, выставленные на классной доске (диаметр - 30 см). Каково же их назначение? * Жёлтый круг уменьшает чувство страха у детей во время проведения диктантов по русскому языку. * Синий круг - тонизирует умственную активность при проведении контрольных работ по математике. * Красный круг - активизирует умственные способности детей, для всех видов контроля. * Зелёный круг - для успокоения, если дети расшумелись. * Оранжевый круг - цвет творчества, будит фантазию. Таким образом, для того, чтобы в ходе занятий у обучающихся повышалась мотивация к обучению, необходимо соблюдать организационно-педагогические условия проведения урока. Для этого рациональность урока должна быть не менее 60%, не более 80%.Количество видов учебной деятельности на уроке должно быть от 4 до 7,а продолжительность видов деятельности в первой ступени – 5 минут. Учителю необходимо использовать на уроках не менее 3 видов преподавания (словесный, наглядный, аудиовизуальный). На каждом уроке должны быть физическая или эмоциональная разрядки (минимум 2). Улучшение качества знаний учащихся стало возможным потому, что дети стали гораздо меньше болеть. На уроках постепенно увеличивается объём работы. У детей хорошая работоспособность, повышается внимание, усиливается стремление к творческой активности. Ребята ждут новых интересных заданий, сами проявляют инициативу в их поиске. Улучшается и общий психологический климат на уроках: дети не боятся ошибок, с удовольствием участвуют в различных мероприятиях. Очень важно, что на уроке каждый ученик работает в меру своих сил. Процесс обучения протекает в атмосфере доброжелательности, уважения, доверия. Результаты учебной деятельности подтверждают эффективность использования элементов здоровьесберегающих технологий. Качество знаний учащихся остается стабильно высоким, что подтверждают данные школьного мониторинга Данные выводы подтверждают результативность представляемого педагогического опыта и показывают, что использование элементов здоровьесберегающих технологий на уроках в начальной школе является средством повышения эффективности здоровьесберегающего образовательного процесса Кучма В.Р., Степанова М.И. Современные гигиенические подходы к оценке влияния образовательных технологий на здоровье детей.-2005.-С.32-38 Киселева Г.Г., Ковалев В.А. Как изучить состояние здоровья школьника?/ Начальная школа, 2007. - № 2. – с. 58 – 61. Ковалько В.И. Здоровьесберегающие технологии в начальной школе. 1 – 4 классы. М.: «ВАКО», 2004. Смирнов Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в работе учителя и школы. М.: АРКТИ, 2005. – С. 272. 5.Чупаха И. В., Пужаева Е. З., Соколова И. Ю. Здоровьесберегающие технологии в образовательно-воспитательно процессе. – М, Ст.: 2008. 6. Базарный В.Ф. Нервно – психологическое утомление учащихся в традиционной школьной среде – Сергиев Посад, 1995г. 7.Бутова С. В. Оздоровительные упражнения на уроках // «Начальная школа».– 2006, № 8. С. 98. 8.Карасева Т.В. Современные аспекты реализации здоровьесберегающих технологий // «Начальная школа», 2005. - № 11. С. 75.

|

Ладошки». Стали прямо, руки согнули в локтях,ладони повернули от себя. Держите руки так, чтобы локти были направлены вниз, а не «гуляли» свободно из стороны в сторону. Начинайте делать шумные вдохи носом и одновременно сжимайте ладони в кулаки. (Словно схватили воздух и зажали, схватили и зажали). Можно во время упражнений включить маршевую музыку. После выполнения 1 цикла отдохнуть 3-4 секунды. Затем повторить.

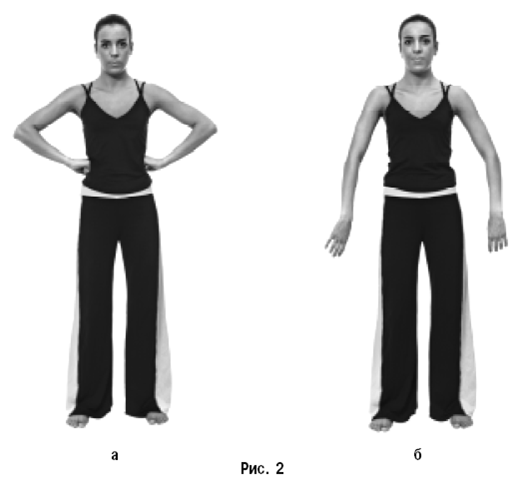

Ладошки». Стали прямо, руки согнули в локтях,ладони повернули от себя. Держите руки так, чтобы локти были направлены вниз, а не «гуляли» свободно из стороны в сторону. Начинайте делать шумные вдохи носом и одновременно сжимайте ладони в кулаки. (Словно схватили воздух и зажали, схватили и зажали). Можно во время упражнений включить маршевую музыку. После выполнения 1 цикла отдохнуть 3-4 секунды. Затем повторить. пражнение «Погончики» Исходное положение: встать прямо, сжатые в кулаки кисти рук прижать к поясу. В момент короткого шумного вдоха носом с силой толкайте кулаки к полу, как бы отжимаясь от него или сбрасывая с рук что-то. При этом во время толчка кулаки разжимаются. Плечи в момент вдоха напрягаются, руки вытягиваются в струну (тянутся к полу), пальцы рук широко растопыриваются. На выдохе вернитесь в исходное положение: кисти рук снова на поясе, пальцы сжаты в кулаки - выдох ушел. Делая следующий шумный короткий вдох, снова резко с силой толкните кулаки к полу, а затем вернитесь в исходное положение - выдох уходит самостоятельно через нос или через рот. Если при выдохе вы выпускаете (именно выпускаете, а не выталкиваете!) воздух через рот, то рот широко не открывайте. При выдохе губы слегка разжимаются (в момент вдоха они слегка сжаты) - воздух уходит абсолютно пассивно. Подряд нужно сделать 8 вдохов-движений без остановки. Затем отдых (пауза) - 3-5 секунд и снова 8 вдохов-движений.

пражнение «Погончики» Исходное положение: встать прямо, сжатые в кулаки кисти рук прижать к поясу. В момент короткого шумного вдоха носом с силой толкайте кулаки к полу, как бы отжимаясь от него или сбрасывая с рук что-то. При этом во время толчка кулаки разжимаются. Плечи в момент вдоха напрягаются, руки вытягиваются в струну (тянутся к полу), пальцы рук широко растопыриваются. На выдохе вернитесь в исходное положение: кисти рук снова на поясе, пальцы сжаты в кулаки - выдох ушел. Делая следующий шумный короткий вдох, снова резко с силой толкните кулаки к полу, а затем вернитесь в исходное положение - выдох уходит самостоятельно через нос или через рот. Если при выдохе вы выпускаете (именно выпускаете, а не выталкиваете!) воздух через рот, то рот широко не открывайте. При выдохе губы слегка разжимаются (в момент вдоха они слегка сжаты) - воздух уходит абсолютно пассивно. Подряд нужно сделать 8 вдохов-движений без остановки. Затем отдых (пауза) - 3-5 секунд и снова 8 вдохов-движений.