Данная программа ориентирована на развитие навыков работы с текстом, воспитание и развитие учащихся с учетом их индивидуальных (возрастных, физиологических, психологических, интеллектуальных и других) особенностей, образовательных потребностей и возможностей, личностных склонностей. Это достигается путем создания благоприятных условий для умственного, нравственного, эмоционального и физического развития каждого школьника. Педагогическая система базируется на раннем выявлении склонностей, интересов, природных задатков детей, которая в дальнейшем позволит развитие универсальных компетентностей обучающихся.

- Меню

- Главная

- Дошкольное образование

- Начальные классы

- Астрономия

- Биология

- География

- Информатика

- Математика

- Алгебра

- Геометрия

- Химия

- Физика

- Русский язык

- Английский язык

- Немецкий язык

- Французский язык

- История

- Естествознание

- Всемирная история

- Всеобщая история

- История России

- Право

- Окружающий мир

- Обществознание

- Экология

- Искусство

- Литература

- Музыка

- Технология (мальчики)

- Технология (девочки)

- Труд (технология)

- Физкультура

- ИЗО

- МХК

- ОБЗР (ОБЖ)

- Внеурочная работа

- ОРК

- Директору

- Завучу

- Классному руководителю

- Экономика

- Финансовая грамотность

- Психологу

- ОРКиСЭ

- Школьному библиотекарю

- Логопедия

- Коррекционная школа

- Всем учителям

- Прочее

Создайте Ваш сайт учителя Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

- Главная

- География

- Планирование

- Программа «Стратегия смыслового чтения и работа с текстом на уроках географии»

Программа «Стратегия смыслового чтения и работа с текстом на уроках географии»

Просмотр содержимого документа

«Программа «Стратегия смыслового чтения и работа с текстом на уроках географии» »

Программа

«Стратегия смыслового чтения и работа с текстом на уроках географии»

учителя географии МБОУ «Архиповская СОШ»

Яхницкой В.П., Оренбургская область.

Актуальность вопроса

Большинство специалистов, занимающихся проблемами чтения, отмечают, что информационные условия обновляются быстрее, чем происходит массовая адаптация к ним, поэтому для адаптации людей, находящихся в столь динамичных условиях информационного развития, необходимо уметь работать с разнородной информацией при решении социальных, профессиональных и личностных проблем.

Констатируя современное положение с чтением не только у нас в стране, но и во всем мире, можно говорить о кризисе. Анализируя причины сложившегося кризиса чтения, социологи отмечают широкое распространение видео- и компьютерной продукции, сопровождающееся оттеснением чтения и письменных текстов на периферию современной культуры. Все это негативно влияет на качество обучения, на профессиональный уровень специалистов разных областей, на объем используемой лексики родного языка и, следовательно, на интеллектуальный потенциал государства.

В настоящее время основными проблемами, связанными с чтением подростков, принято считать следующие : снижение интереса к чтению;

ограниченность круга чтения подростков с преобладанием учебной и развлекательной литературы; низкий уровень читательской компетентности: неумение находить необходимые источники письменной информации, отбирать, оценивать, анализировать тексты; обрабатывать информацию в письменной форме.

Сложившаяся ситуация во многом обусловлена такими недостатками образовательных программ, как: несоответствие многих используемых приемов и методик обучения чтению современным требованиям работы с письменной информацией; невнимание к разработке и использованию новых стратегий и технологий чтения в соотнесении с его целями; низкий уровень обучения чтению и работе с письменными источниками информации на всех ступенях системы образования .

Кризис чтения, наблюдаемый во всем мире, безусловно, сказывается на результатах школьного обучения. Раннее приобщение детей к визуальной массовой культуре, к «картинкам», и последующая работа с компьютером (в основном, компьютерные игры) формируют такие особенности восприятия «культурного окружения», как фрагментарность, поверхностность, неустойчивость… Сегодня большинство детей и подростков с существенным запозданием приобщаются к фундаментальным ресурсам письменной культуры и недостаточно эффективно используют их в приватной жизни и в процессе получения образования. Значительно возрос и практически стал превалирующим тип поверхностного чтения, который характеризуется слабой интенсивностью, отсутствием личностных побуждений к работе с текстами, ненаправленностью восприятия их содержания, слабой выраженностью обращения к ним после прочтения. В этих условиях их культурное содержание остается неосвоенным, а разрыв между пластами фондовой письменной и оперативной устной культуры увеличивается…

Согласно результатам исследований, для российских школьников характерен низкий уровень таких навыков, как упорядочение собственных познавательных процессов, определение их направленности и выбор соответствующих письменных источников, работа с ними. Как правило, выпускники средних общеобразовательных учреждений плохо подготовлены к решению типичных задач, связанных с оперированием письменной информацией: не владеют навыками поиска нужных текстов, их отбора и организации в соответствии с определенной темой, их адекватного прочтения и интерпретации, устной и письменной репрезентации прочитанного. В обществе доминирует ориентация на «легкое» чтение, и школьные программы оказываются содержательнее, чем познания взрослых. Соответственно, семья, как правило, не может обеспечить младшим поколениям базу для приобщения к книжной культуре, нужный уровень читательской компетентности. И в их обыденной внешкольной жизни отсутствуют стимулы приобщения к серьезному чтению. Не всегда выполняет стимулирующие функции и современная школа.

Данные различных исследований свидетельствуют о снижении читательской активности и уровня читательской компетентности. Среди основных причин сложившейся ситуации в отечественном образовании выделяют:

-слабую освоенность современного информационного поля: не сложились отчетливые принципы отбора, оценки качества нужной печатной продукции, ее адекватного использования в профессиональной деятельности и обыденной жизни;

-плохую организацию образования, связанного с языком, письменными текстами, информационными потоками;

-дефицит современного методического обеспечения системы образования в области чтения;

-неподготовленность преподавательских кадров, их неспособность обеспечить учащимся необходимый уровень читательской компетентности;

-слабость социокультурных стимулов к чтению.

Пояснительная записка

Программа по формированию навыков смыслового чтения по географии в рамках основного и среднего (полного) общего образования в МБОУ Архиповская СОШ разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного и среднего общего образования к структуре основной образовательной программы и Концепцией Образовательной системы «Школы России». Данная программа ориентирована на развитие навыков работы с текстом, воспитание и развитие учащихся с учетом их индивидуальных (возрастных, физиологических, психологических, интеллектуальных и других) особенностей, образовательных потребностей и возможностей, личностных склонностей. Это достигается путем создания благоприятных условий для умственного, нравственного, эмоционального и физического развития каждого школьника. Педагогическая система базируется на раннем выявлении склонностей, интересов, природных задатков детей, которая в дальнейшем позволит развитие универсальных компетентностей обучающихся.

Рабочая программа имеет целью: формирование и развитие посредством географического знания таких метапредметных результатов, как:

- познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;

- гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности;

- способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умений управлять своей познавательной деятельностью;

- готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственными интересами и возможностями.

- воспитание грамотного компетентного читателя, человека, имеющего стойкую привычку к познанию мира и самого себя, человека с высоким уровнем языковой культуры, культуры чувств и мышления.

Рабочая программа способствует решению следующих задач на ступени основного общего образования:

1. Поддерживать интерес к чтению, сложившийся в начальной школе, формировать духовную и интеллектуальную потребность читать.

2. Обеспечивать общее развитие школьника, глубокое понимание научных и художественных текстов различного уровня сложности.

3. Обеспечивать осмысление текстовой информации, учить приобретать и систематизировать научные знания.

4. Развивать функциональную грамотность (способность учащихся свободно использовать навыки чтения и письма для получения текстовой информации, умения пользоваться различными видами чтения).

5. Развивать чувство языка, умения и навыки связной речи, речевую культуру.

Как часть образовательной области УУД« Стратегия смыслового чтения » тесно связана с учебными образовательными программами и способствует формированию следующих умений:

1. Овладение функциональной грамотностью (различными видами чтения: изучающим, ознакомительным, просмотровым; гибким чтением; умениями извлекать, преобразовывать и использовать текстовую информацию).

2. Овладение навыками и умениями понимания и анализа текстов разных видов.

3. Овладение продуктивными умениями различных видов устной и письменной речи.

4.Определение и объяснение собственной интерпретации прочитанного (истолкования и эмоционально-оценочного отношения).

5. Восприятие и характеристика текста как произведения искусства.

6. Приобретение, систематизация и использование сведений по теории и истории текста.

Планируемые результаты освоения обучающимися стратегии смыслового чтения

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)

В результате изучения всех учебных предметов на ступени общего образования выпускники приобретут навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения, соответствующих возрасту, литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации, овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, интерпретация и преобразование этих идей и информации. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, , а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск. Они приобретут первичный опыт критического отношения к информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом.

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного.

Выпускник научится:

- в содержании текста и понимать его целостный смысл:

-определять главную тему, общую цель или назначение текста;

-выбирать из текста или придумывать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста;

-формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;

-предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт;

-объяснять порядок частей (инструкций), содержащихся в тексте;

-сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты; обнаруживать соответствия между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т.д.;

-находить в тексте требуемую информацию:

(пробегать текст глазами, определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу информации в тексте);

-решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и критического понимания текста:

-определять назначение разных видов текстов, ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент информацию;

-различать темы и подтемы специального текста; выделять главную и избыточную информацию; прогнозировать последовательность изложения идей текста; сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; выполнять смысловое свертывание выделенных фактов и мыслей

-формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определенной позиции.

Выпускник получит возможность научиться :

-анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и переработки полученной информации и ее осмысления;

-структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;

-преобразовывать текст, используя новые формы представления информации; формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к другому;

-интерпретировать текст: сравнивать и противопоставлять заключенную в тексте информацию разного характера; обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; делать выводы из сформулированных посылок; выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста;

-выявлять имплицитную (скрытую, присутствующую неявно) информацию текста на основе сопоставления иллюстрированного материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и структуры текста)

Выпускник научится

-откликаться на содержание текста: связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; находить доводы в защиту своей точки зрения;

-откликаться на форму текста, оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в целом – мастерство его исполнения;

на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;

-в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию;

использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте).

Выпускник получит возможность научиться:

-критически относиться к рекламной информации;

-находить способы проверки противоречивой информации;

-определять достоверную информацию в случае наличия противоречий или

конфликтной ситуации.

Система оценки достижения планируемых результатов

Из требований к метапредметным результатам:

-демонстрировать отдельные навыки смыслового чтения текстов различных стилей и жанров;

-осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации;

-составлять тексты в устной и письменной формах;

Усложнение требований от начальной школы к основной:

-в ожидаемых умениях (новых, более сложных на уровне основной школы);

-в усложнении содержания (состава, структуры) предлагаемых для чтения текстов при сохранении одинаковых (на формальном уровне) требований.

Для этого необходимы следующие аспекты работы:

Для учителей

1.Мониторинг с целью выявления уровня сформированности смыслового чтения.

2.Практикум по подготовке заданий с включение аспектов по смысловому чтению .

3.Показатели участия учащихся в конкурсах.

Для учеников

1.Участие в различных конкурсах, в т.ч. исследовательских работ.

Состав и характеристики читательской компетентности обучающихся.

| Элементы читательской компетентности | Ученик научится | Ученик получит возможность научиться | ||

| 6 класс | - ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл; -выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; -обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом; - объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; -устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу информации в тексте); | • анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и переработки полученной информации и её осмысления. | ||

| 7 класс Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации | - структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; -проводить проверку правописания; -использовать в тексте таблицы, изображения; - делать выводы из сформулированных посылок; | • выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и структуры текста | ||

| 8 -11 класс | -связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; -высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте)

| • критически относиться к рекламной информации;

| ||

|

|

|

| ||

|

|

|

| ||

|

|

|

| ||

|

|

|

| ||

Содержание.

В основе реализации стратегии смыслового чтения лежит системно-деятельностный подход, который предполагает воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур.

На уроках географии будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче.

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное внимание уделяется:

- формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и сотрудничества;

- практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи, действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия, устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми, удовлетворительно владеть нормами и техникой общения, определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;

- развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности.

Обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:

-систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);

- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска.

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности, освоят эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете, приобретут первичные навыки формирования и организации собственного информационного пространства.

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами).

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования.

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом.

Методические приемы реализации программы стратегии смыслового чтения

Сканирование. Это еще одна разновидность выборочного чтения. Сканирование – это быстрый просмотр печатного текста с целью поиска фамилии, слова, фактов и т. п. При этом глаза движутся, как правило, в вертикальном направлении по центру страницы, и зрение работает избирательно: читающий имеет установку найти только интересующие его данные. Чтобы овладеть таким способом чтения, необходимо развивать приемы техники чтения, в частности расширять поле зрение, тренировать избирательность внимания и т. д. Человек, обученный этому способу чтения, может усваивать текст в два-три раза быстрее, чем читающий традиционно.

Быстрое чтение. Этот способ чтения требует специальной тренировки и характеризуется не только высокой скоростью чтения, но и высоким качеством усвоения прочитанного. Оно основывается на определенных правилах (алгоритмах) и по глубине понимания и запоминания не уступает углубленному чтению.

Алгоритм чтения – последовательность умственных действий при восприятии основных фрагментов текста. Использование алгоритмов при чтении организует этот процесс, повышает его эффективность. Вместе с тем алгоритмы не исключают творческого толкования текста, допускают некоторые изменения в зависимости от жанра текста и цели. Психологи считают, что каждый человек имеет свои алгоритмы и программы чтения. Однако их эффективность у большинства читателей довольно низкая. Необходимо научиться более организованной работе с текстом.

Ключевые слова несут основную смысловую нагрузку. Они обозначают признак предмета, состояние или действие. К ключевым словам не относятся предлоги, союзы междометия и часто местоимения. Иногда смысловой абзац текста в целом является вспомогательным и вообще не содержит ключевых слов, смысловые ряды

Смысловые ряды – это словосочетания или предложения, которые состоят из ключевых слов и некоторых определяющих и дополняющих их вспомогательных слов. Смысловые ряды помогают понять истинное содержание абзаца. Они представляют собой сжатое содержание абзаца и являются основой для выявления доминанты текста. На этом этапе текст подвергается количественному преобразованию – как бы сжимается, прессуется.

Доминанта – это основное значение текста, которое возникает в результате перекодирования прочитанного содержания с опорой на ключевые слова и смысловые ряды. Это этап качественного преобразования текста. Мозг как бы формулирует сообщение самому себе, придавая ему собственную, наиболее удобную и понятную форму. Выявление доминанты – главная задача чтения.

Конспект – краткая запись содержания прочитанного.

Аннотация (от лат. annotatio – замечание) – краткая характеристика статьи, книги и т. д. с точки зрения ее назначения, содержания, формы и других особенностей. Цель аннотации – ответить на вопрос, о чем говорится в статье, т. е. дать общее представление о статье.

Письменная речь – это самостоятельная целостная целенаправленная речевая структура, обеспечивающая общение с помощью текста. Письменный текст выступает в данном случае представителем автора как участника речевой коммуникации.

Реферат (от лат. refere – докладывать, сообщать) – краткое изложение содержания статьи (книги), включающее основные фактические сведения и выводы, необходимые для первоначального ознакомления с ней и определения целесообразности обращения к ней. Цель реферата – ответ на вопрос о том, что именно говорится в статье (книге) нового, существенного.

Перефразирование сообщения – это пересказ основной идеи сообщения другими словами, чтобы проверить, насколько правильно оно понято.

Электронная почта - способ быстрой передачи деловой информации, требующий краткого изложения информации ключевыми словами.

Функции трех стадий технологии РКМЧП

| Стадия | Функции |

| Вызов | Мотивационная (побуждение к работе с новой информацией, стимулирование интереса к новой теме). Информационная (вызов на «поверхность» имеющихся знаний по теме). Коммуникационная (бесконфликтный обмен мнениями) |

| Осмысление содержания | Информационная (получение новой информации по теме). Систематизационная (классификация полученной информации). Мотивационная (сохранения интереса к изучаемой теме). |

| Рефлексия | Коммуникационная (обмен мнениями о новой информации). Информационная (приобретение нового знания). Мотивационная (побуждение к дальнейшему расширению информационного поля). Оценочная (соотнесение новой информации и имеющихся знаний, выработка собственной позиции, оценка процесса). |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Применяя стратегии и приемы технологии РКМЧП, учитель акцентирует свое внимание на субъектной позиции ученика. Такая позиция возникает преимущественно тогда, когда на уроке создана атмосфера доверия, сотрудничества в системе «учитель-ученик-класс», когда созданы условия, в которых проявляется потребность и готовность ученика к самообразованию и самовоспитанию, когда им осуществляется деятельность по самосовершенствованию.

У обучающихся меняется отношение к уроку (после изучения той или иной темы ученики идут в библиотеку, в компьютерный класс и продолжают самостоятельно знакомиться с учебным материалом); повышается познавательное отношение к прочитанному (учащиеся учатся показывать свое исследовательское отношение, желание глубже вникать в суть текста ); развивается положительное отношение к заданиям творческого и проблемно-поискового характера; изменяется у учащихся отношение к собственным ошибкам и затруднениям, возникающим в ходе работы (они стали восприниматься ими более спокойно, возросло умение преодолевать трудности, доводить начатую работу до конца); у школьников вырабатывается осознанное отношение к индивидуальной, групповой и коллективной деятельности, формируется собственное отношение к информации.

Кроме того, технология РКМЧП предоставляет возможность учащимся постепенно переходить от освоения отдельных методов и приемов технологии обучения к восприятию их в целостной системе; усвоив ряд приемов, учащиеся начинают их использовать без помощи учителя, модифицировать их и находить новые приемы, тем самым дети учатся учиться самостоятельно.

Так как популярным методом демонстрации процесса мышления в технологии является графическая организация материала: модели, рисунки, схемы, отражающие взаимоотношения между идеями, показывающие учащимся ход мыслей, - процесс мышления, скрытый от глаз, становится наглядным, обретает видимое воплощение. Ребятам проще оценить свою работу на уроке, проследить ход решения задач занятий.

В результате анализа методической литературы и педагогических наблюдений, исследований удалось выстроить систему приемов технологии развития критического мышления через чтение , направленную на формирование ключевых компетентностей учащихся.

|

Наименование ключевых компетентностей |

Приемы и стратегии РКМЧП |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

* «Авторское кресло»

|

Технология обеспечивает развитие критического мышления, формирование ключевых компетенций и способностей к сотрудничеству. Использование разнообразных приёмов ведёт к развитию деятельностной личности, способной к самостоятельной поисковой, исследовательской и творческой деятельности. Уроки продуктивны и интересны детям, что создаёт благоприятную для сотрудничества атмосферу на уроке. Применение приёмов РКМЧП способствует развитию у ребёнка умения графически оформить текстовой материал, творчески интерпретировать и ранжировать информацию по степени новизны и значимости. Ученики становятся активны в своей внутренней позиции. Интерактивные стратегии РКМЧП помогают детям легко адаптироваться к вузовской системе обучения, предполагающей большую самостоятельность.

Методические приемы технологии развития критического мышления через чтение и письмо.

-Составление списка «известной информации»:

-Рассказ-предположение по ключевым словам;

-Систематизация материала (графическая): кластеры, таблицы;

-Верные и неверные утверждения; перепутанные логические цепочки и Т.д.

-Методы активного чтения:

-Маркировка с использованием значков «V», «+», «-», «7» (по мере чтения их ставят на полях справа);

-Различных записей типа двойных дневников, бортовых журналов;

-Поиск ответов на поставленные в первой части урока вопросы

-Заполнение кластеров, таблиц.

-Установление причинно-следственных связей между блоками информации.

-Возврат к ключевым словам, верным и неверным утверждениям.

-Ответы на поставленные вопросы.

-Организация устных и письменных кpуглых столов.

-Организация различных видов дискуссий.

-Написание творческих работ.

-Исследования по отдельным вопросам

Описание методов развития критического мышления

| Название метода | Описание метода | Стадия использования | |||||

| «Мозговой штурм» | Цель использования: | Вызов | |||||

| «ИНСЕРТ» | Чтение текста с пометками:

| Осмысление | |||||

| «Ролевая игра» | Цель: заинтересовать учащихся, удивить, эффект неожиданности, постановка проблем. Инсценировка | Вызов | |||||

| «Свободное письмо» | Аргументированное письмо. В течение нескольких минут учащиеся выражают собственные мысли по теме. Это может быть эссе. Обоснование выбора того или иного афоризма, пословицы в качестве основной мысли | Рефлексия | |||||

| «СИНКВЕЙН» | Пятистишие:

| Рефлексия | |||||

| «Толстый и тонкий вопросы» | ? – фактический ответ | Осмысление и рефлексия | |||||

| Прогнозирование с помощью открытых вопросов | Чтение текста по частям и постановка открытых вопросов: что будет с героями дальше? Почему так думаете? Как выглядели герои? Опишите дальнейшие события и т.д. | Осмысление | |||||

| «Кластер»- гроздь винограда | Карта мышления. 2. 1 этап – мозговой штурм (идеи) | Осмысление и рефлексия | |||||

| Перепутанные логические цепи | Отрывки из текста, цитаты, события необходимо расположить в хронологическом порядке, составить логическую цепочку | Осмысление | |||||

| «Зигзаг» | 1 этап - учащиеся делятся на группы, в группах рассчитываются на такое количество, сколько групп | Осмысление | |||||

| «Двухчастный дневник» | Дневник состоит из двух частей: цитаты и мысли, чувства, ассоциации. При чтении нового текста обращается внимание на цитаты, которые заставили задуматься, вызвали какие-либо чувства, эмоции. Делаются записи в дневнике | Осмысление | |||||

| «ЗХУ» | Заполнение таблицы:

| Осмысление | |||||

| «Продвинутая лекция» | На первой стадии урока активизируются знания учащихся по теме, обсуждаются в парах, группах. Группируются понятия. Составляется конспект. | Осмысление | |||||

| Взаимоопрос | Чтение текста в парах по одной части. | Осмысление | |||||

| «Карусель» | Групповая работа. Формулируются проблемные вопросы открытого характера по количеству групп. Необходимо подготовить цветные маркеры, листы А3 с написанными на них вопросами /по одному на каждом/. По сигналу учителя листы передаются по часовой стрелке. Учащиеся совместно дают ответ на каждый проблемный вопрос, не повторяясь. | Осмысление | |||||

| Стратегия «Галерея» | После «карусели» вывешиваются работы учащихся на доске. Каждый ученик отдает свой голос за наиболее точный ответ на каждый вопрос. Таким образом, можно определить, какая группа дала лучший ответ. | Рефлексия | |||||

| «Кубик» | Графическая организация материала. На гранях кубика дается задание. В группах учащиеся заполняют на развороте грани кубика. Опрос – выбрасывается кубик, ответ учащиеся дают на задание выпавшей грани.

| Осмысление | |||||

| Перекрестная дискуссия | По прочитанному тексту дается бинарный вопрос. Учащиеся работают в парах, выписывают аргументы в пользу каждой версии. Делятся на группы с противоположным мнением. Высказываются разные точки зрения, доказываются. Аргументы одной группы – контраргументы другой. Группы сидят в разных углах комнаты. Учащиеся могут менять свою точку зрения и переходить из группы в группу в течение дискуссии. | Осмысление | |||||

| «Последнее слово за мной» | На последней стадии спора учащимся предлагается записать из текста цитату, доказывающую его мнение, прокомментировать его. Прочитать цитату вслух, оппонент комментирует ее, а последний ученик читает свое объяснение. На этом спор заканчивается. | Рефлексия |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Путь и программа действий чтеца называются стратегией чтения. Обучение стратегиям чтения включает не только умение раскрывать иерархию информационных уровней (факты, мнения, суждения), иерархию смыслов текста (основная мысль, тема, подтема, микротема и т. д.), но и собственно процесс понимания (рефлексивная информация), т. е. процедуру обучения пониманию при чтении. Развитие способностей смыслового чтения помогут овладеть искусством аналитического, интерпретирующего и критического чтения. Владение навыками смыслового чтения позволяет продуктивно учиться по книгам всегда.

В настоящее время известно около ста стратегий, добрая половина из которых активно применяется в учебном процессе. Уже существуют списки «любимых» стратегий (создаются в ходе семинаров или тренингов) для учащихся и студентов, преподавателей и учителей.

Примеры наиболее распространенных стратегий.

| Предчтение (ориентировочный этап): | Ориентиры предвосхищения содержания. Мозговой штурм. Поставь проблему. Предложи решение. Рассечение вопроса. Прогноз и впечатления. Алфавит за круглым столом. |

| Чтение (исполнительный этап): Следуйте за персонажем книги. | Путешествие по главе книги. Чтение с пометками (SMART, INSERT). Чтение с вопросами. Чтение с остановками Карта осмысления и запоминания событий. Тайм-аут! (паузы для сохранения информации). Идеал, «Фишбон» и «Мозаика проблем» |

| Постчтение (рефлексивно-оценивающий этап, включение в другую деятельность): Карта фрейма текста. | Карта типа текста. Паутина обсуждения. Пирамида фактов. Где ответ? Карта межпредметных связей. Паутина обсуждения. Пирамида фактов. Где ответ? Карта межпредметных связей. Сводные таблицы. Граф-схема текста. Различные вопросы к тексту. Аннотация – реферат – пересказ. Взаимовопросы. Синквейн. |

| Предчтение – чтение – постчтение: | Обзор, вопросы, чтение, изложение, повторение. Рефлексивные размышления (SQ4R). Учебная стратегия «Знаю – хочу узнать – узнал», «До и после». |

| Чтение вслух: | Театр у микрофона. Попеременное чтение (с вопросами). |

| Чтение и слушание: | Попеременное чтение и слушание. |

| Чтение и письмо: | РАФТ (роль, аудитория, формат, тема). Дневник/журнал чтения. |

Этапы работы с научным текстом (учебной статьёй, параграфом учебника)

| Название этапа | Научный текст (например, учебная статья или параграф учебника) |

| Предтекстовый этап

| Определение цели автора научного текста; анализ названия и определение предмета речи; определение необходимого объёма уже известной теоретической информации для адекватного восприятия новой; осмысление заглавия и выдвижение гипотезы о ещё не прочитанном тексте. |

| Текстовый этап (чтение текста) | Медленное чтение научного текста с выделением ключевых слов, терминов, определений, уточнение предмета речи; выделение известных и новых понятий; анализ определения понятий; выделение в тексте теоретической и иллюстративной информации; «чтение» схем, таблиц, графиков, условных обозначений; «определение» существенной и несущественной информации; приведение собственного примера, объясняющего сущность явления. |

| Послетекстовый этап

| Представление текста в иной форме (план, схема, таблица, алгоритм) построение развёрнутого монологического ответа на поставленные вопросы; самостоятельная постановка вопросов к тексту; рефлексия собственной деятельности. |

С целью облегчения работы уже в 5 классе можно совместно с учениками составить памятку «Как работать с текстом учебника», которая может иметь следующее содержание:

1. До чтения текста

- прочитайте заглавие, выделите в нём знакомые и новые термины;

- поставьте вопросы к заглавию и определите, какой теоретический материал необходимо повторить;

- попробуйте предположить, о чём пойдёт речь, и поставьте вопросы от заглавия;

- попробуйте самостоятельно ответить на поставленные вопросы.

2. Во время чтения текста

- находите неясные слова и определяйте их значения по словарю;

- ставьте вопросы к отдельным абзацам или предложениям текста, пробуйте ответить на эти вопросы;

- отделяйте теоретическую информацию от иллюстративной;

- выделяйте новые термины и определения;

- выясните, как новые термины связаны с известными;

- прокомментируйте приведённые примеры;

- подумайте, почему текст разделён на абзацы именно таким образом, для этого определите микротему каждого абзаца;

- уточните, как микротемы раскрывают смысл всего текста.

3. После чтения текста

- поставьте вопросы к тексту и ответьте на них;

- приведите свои примеры и прокомментируйте их;

- представьте текст в другой форме: в виде таблицы, схемы, алгоритма;

- составьте план текста и перескажите его по плану.

необходимо добавить, что данная памятка полезна не только во время самостоятельной работы с учебно-научным текстом на уроке, но и для самообразования ученика, ведь ученик таким образом учится «переносить» полученные сведения в новую ситуацию. Данная памятка пригодится на всех уроках школьной программы, где требуется умение осознанно читать учебные тексты.

Уровни сформированности навыка смыслового чтения

Навык смыслового чтения представляет целый комплекс различных навыков: техника чтения, выделение главного, анализ материала, сравнение его отдельных частей, синтез, выделение существенных признаков, абстрагирование, конкретизация и обобщение и т. д.

Текст для проведения диагностики смыслового чтения должен:

содержать материал, знакомый учащимся;

исключать понятия, термины, еще не усвоенные учащимися;

иметь несложную структуру.

Уровень усвоения текста учащимися оценивается по ответам на вопросы. Если учащийся может ответить только на вопросы фактологического харак тера, делается вывод о низком развитии навыка смыслового чтения (0 баллов). Хорошее развитие этого навыка выявляют вопросы причинно-следственного характера (1, 2 балла).

Навык грамотной устной речи:

пересказ по наводящим вопросам (0 баллов);

пересказ по плану, опорной схеме (1 балл);

самостоятельный пересказ текста (2 балла).

Умение работать со "свернутой" информацией:

обучающийся не видит зависимости, логики в таблице, схеме (0 бал лов);

видит зависимость в таблице, схеме, графике (1 балл);

умеет сделать выводы, составить рассказ по таблице, графику, схе ме (2 балла).

Уровень развития остальных умений и навыков оценивается по результатам наблюдений на уроке.

Мыслительные приемы, ведущие к глубокому пониманию текста

1. Мысленное составление плана текста.

Этот прием складывается из нескольких операций — звеньев:

-читая, человек делит текст на части по смыслу (каждая часть — группа тесно связанных мыслей, имеющих общую микротему);

-выделяет в каждой части смысловой опорный пункт (самое существенное, характерное в ней);

-выявляет среди частей главные и второстепенные, устанавливая их соподчиненность, их связь, соотношение.

Первое звено составления плана текста — разбивку его на части — называется смысловой группировкой материала.

2.Смысловой опорный пункт — это тезис, формулировка темы, имя, термин, яркая цифра и т.д., которыми читающий как бы замещает содержание выделенной смысловой группы. Опираясь на такой пункт, читатель обычно легко воспроизводит содержание всей смысловой группы. Благодаря смысловым опорным пунктам читателю нетрудно удержать в голове план всего текста (например, параграфа). Текст как бы свертывается читателем, переводится с помощью смысловых опорных пунктов во внутреннюю речь.

3.Выявление соподчиненности, связи, смысловых групп. Текст — обычно сложная система. Читая и логически анализируя его, мы как бы проникаем во все более мелкие единицы этой системы и в то же время мысленно объединяем их в группы, группы — в разделы и т. д.

4.Соотнесение содержания текста с собственными знаниями.

Такое соотнесение имеет глубокое психологическое основание, блестяще сформулированное И. М. Сеченовым, который писал, что усваивать — это значит «сливать продукты чужого опыта с показаниями собственного». Без такого соотнесения понимание текста вовсе невозможно. Чем богаче знания, с которыми мы соотносим читаемое, чем существеннее связи между читаемым материалом и накопленными ранее знаниями, чем более отчетливо осознаются эти связи, тем понимание текста глубже.

Богатство и разнообразие связей помогают читающему более полно и разносторонне осознать специфические особенности материала, глубже вникнуть в его смысл. Здесь для нас важен не продукт соотнесения сам по себе, а процесс соотнесения. Именно в процессе соотнесения мы лучше знакомимся с новым в тексте, глубже вникаем в его суть, яснее и четче воспринимаем его особенности, острее видим ошибки.

Мы лучше понимаем, когда содержание можно выразить иначе, другими словами. Сами попытки «выразить содержание иначе» являются одним из средств понимания. В ходе этого приема (цепи рассуждений, переформулировка мысли автора) нередко удается развить и более содержательно определить мысль автора.

5. Соотнесение по содержанию разных частей текста.

Без такого соотнесения мы не смогли бы понять текст как целое. Ранее прочитанное и понятое служит фундаментом для понимания того, что читается сейчас, поскольку содержание разных частей произведения всегда так или иначе взаимосвязано. Но одно дело, когда части текста соотносят неосознанно, ненамеренно, и совсем другое, когда их соотносят сознательно и целенаправленно. В первом случае связи частей текста по содержанию читателем не обдумываются, глубокому осмыслению не подвергаются, во втором — он специально их анализирует, достигая благодаря этому большей глубины и отчетливости понимания. Ведь понимание с точки зрения психологии и есть, собственно, осознание существенных связей в тексте.

Обычно при анализе текста приходится сочетать два приема: соотносить содержание читаемой части текста с содержанием предшествующей его части и с собственными знаниями.

6.Наглядные представления.

Образы того, что описывается в тексте, нередко непроизвольно возникают у читателя. Однако, если читающий не ставит перед собой задачи закрепить эти образы в памяти, они быстро стираются и углубленному пониманию текста не служат. Другое дело, когда читатель ставит перед собой задачу вызвать и закрепить в памяти наглядные представления описываемого в тексте. В этом случае читатель их ищет, а сами эти образы, не будучи побочными, как при обычном чтении, иллюстрируют содержание текста и в наибольшей степени отвечают ему. Видя в своем зрительном воображении описываемое в тексте, читатель глубже и яснее понимает существо текста, лучше закрепляет в памяти прочитанное, облегчая себе всякого рода сопоставления. Наглядные представления — превосходное средство проверки того, насколько точен автор в описании.

7.Антиципация: предвосхищение последующего содержания или плана текста и предваряющие чтение вопросы.

С помощью антиципации — догадки, мысленного предвосхищения содержания и плана последующего изложения — читатель забегает мыслью вперед. Он не только понимает то, о чем говорит автор в тексте, читаемом в данный момент, но и предполагает, догадывается — по логике развития мысли автора,— о чем тот должен сказать вслед за этим. Читатель превращается в своеобразного соавтора. Он сам «продолжает» авторский текст, сам мысленно «пишет» продолжение. Такая позиция вызывает высокую интеллектуальную активность, не позволяет терять нить изложения, ход мысли автора, помогает замечать все отклонения, все неожиданные ходы и оттенки, невольно настраивает на критический лад во всех случаях расхождений между догадкой и действительным ходом мысли автора.

Психолог Л. И. Каплан отмечает, что уже чтение заглавия текста вызывало у испытуемых стремление сформулировать нечто подобное «гипотезе» о дальнейшем содержании. В таких случаях процесс чтения принимал характер как бы проверки этого предположения. Оправдывалась ли эта «гипотеза» или нет, она всегда способствовала лучшему пониманию текста. Процесс понимания активизировался, становился целенаправленным. Строя гипотезу, читатель привлекает запас своих знаний по данному вопросу. Благодаря этому он заранее входит в круг обсуждаемых проблем, а затем активно сравнивает то, что высказано в тексте, с тем, что он знает из прошлого своего опыта.

Различают несколько видов антиципации:

-предвосхищение плана последующего изложения; оно помогает контролировать композицию произведения, осмысливать его логическую структуру;

-предвосхищение содержания последующего изложения; оно помогает соотносить части текста по содержанию, контролировать содержательные связи в тексте.

Если автор описывает конкретные факты, значит, он ведет читателя к их обобщению, к выводу из них, и читатель предвосхищает этот вывод, догадывается о нем (предвосхищение вывода).

Если же автор сформулировал общее положение, сказал о каком-либо предмете в общей форме, значит, вслед за этим он, вероятно, будет разъяснять его, обосновывать, конкретизировать. Читатель ожидает разъяснения и, забегая вперед, строит догадки о нем (предвосхищение обоснования).

Антиципация принуждает соотносить части текста по содержанию, привлекать собственные знания для правильного понимания связей и отношений в тексте. Итог — высокая интеллектуальная активность; текст осмысливается глубоко и критически, что, собственно, и требовалось.

8.Предваряющие чтение вопросы.

Предваряющие изложение вопросы побуждают читающего искать в тексте ответ, сопоставлять его с вопросом и с собственными знаниями о предмете, т.е. активизируют мыслительную деятельность.

Вопросы возникают обычно тогда, когда в тексте встречаются трудные для понимания, проблемные места. Вызываются вопросы и общими особенностями текста, в частности логическими и иными погрешностями в нем (нарушения доказательности или последовательности, усложненная доступность изложения). Причиной вопросов бывает также естественная ограниченность текста:

мысль в тексте раскрывается не сразу, а постепенно и, будучи незаконченной, побуждает ставить вопрос;

мысль в тексте раскрывается не полностью, так как опущено то, что, по мнению автора, хорошо известно читателю.

Многое дадут читателю и вопросы, связанные со смыслом и ролью отдельных слов. Например, действительно ли существует то отношение между частями текста, которое устанавливает слово, служащее связующим звеном между ними. Особенно важна способность выделять характерные смысловые детали текста, т.е. способность к его смысловому микроанализу. Ее можно справедливо расценивать ее как одно из проявлений столь ценимой критичности ума.

Некоторые методические приёмы

Тема: Источники географической информации

1.Составьте рассказ под условным названием «Мое маленькое путешествие» с использованием условных топографических знаков. Название путешествия можете изменить, выбрав свое.

(Познавательные, учебно – информационные)

2. Назовите приборы, которые необходимы для работы по топографической карте. Напишите, что вы о них знаете? При затруднении воспользуйтесь необходимыми средствами информации, указав, какие именно использовали.

3.Изучите свой школьный атлас. Опишите виды географических карт,

заполнив таблицу в тетради. По результатам работы сделайте

выводы.

4.В одном из своих произведений В. В.Набоков пишет: «В кабинете…нашелся в книжном шкафу великолепный атлас. Балтийское море показалось ему похожим на коленопреклоненную женщину. Италия – на ботфорт, Цейлон – на каплю воды».

Найдите на карте:

- Скандинавский полуостров,

- полуостров Камчатка,

- материки Африка и Австралия,

озеро Байкал.

Какие образы у вас складываются? Ответы запишите напротив каждого географического объекта.

Тема : Литосфера.

7 декабря 1988 года произошло сильное землетрясение. Землетрясение имело магнитуду около 7 по шкале Рихтера. Воздействие подземных толчков проявилось на территории Армении, которая находится на границе двух тектонических плит. В зону землетрясения попали десятки городов и поселков в Армении, Азербайджане и Грузии. Полностью был стерт с лица земли город Спитак, располагавшийся вблизи от эпицентра землетрясения. Очаг землетрясения располагался на глубине до 20 километров от поверхности. В результате землетрясения были разрушены или пришли в аварийное состояние здания, автодороги, железнодорожные пути. При землетрясении возник 37-ми километровый разрыв земной поверхности.

Составьте вопросы к тексту, найдите ответы на них в тексте и перескажите текст соседу по парте.

-Работа с картой

1. Найдите на политической карте страны, пострадавшие от землетрясения.

2. *Подпишите на карте названия стран и их столиц.

3. Определите по физической карте, на каком материке расположены страны, в какой его части.

4. Определите, в каких горах расположены страны.

5. *Определите по тектонической карте, где еще возможны землетрясения, на территории каких стран?

-Работа с Интернет, географическими словарями

1. *Найдите в дополнительных источниках, что такое шкала Рихтера, амплитуда землетрясения?

2. *Каково максимальное значение амплитуды землетрясения по шкале Рихтера?

3. Что такое очаг землетрясения?

4. Что такое эпицентр землетрясения?

5. *Что такое сейсмические районы?

-Задания :

1. Нарисуйте иллюстрацию к тексту.

2. Напишите памятку для людей, живущих в районах, где возможны землетрясения.

3. Напишите мини-эссе по тексту.

4. Составьте вопросы к тесту для одноклассников.

5. Нарисуй схему землетрясения.

Тема: Атмосфера – воздушная оболочка Земли

В книге шведской писательницы С. Лагерлёф «Путешествие Нильса с диким гусями» рассказывается о глупом Тролле, который решил: «Построю дом поближе к Солнцу - пусть оно меня греет». И Тролль принялся за работу: он собирал повсюду камни и громоздил их друг на друга. Скоро гора из камней поднялась чуть не до самых туч.

- Вот теперь, пожалуй, хватит, - сказал Тролль. – Теперь я построю себе дом на вершине этой горы. Буду жить у самого Солнца под боком. Уж рядом с Солнцем не замерзну!

Тролль полез на гору. Только что такое?! Чем выше он лезет, тем холоднее становится. Добрался до вершины. «Ну, - думает, - отсюда до Солнца рукой подать!» А у самого от холода зуб на зуб не попадает. Так этот глупый Тролль и замёрз».

Как вы думаете, почему замерз Тролль?

Тема: Гидросфера – водная оболочка Земли .

Волга – река в Европейской части России, одна из крупнейших рек мира и самая большая в Европе. Длина Волги 3530 км, площадь ее бассейна 1,360млн. кв. км. Волга берет начало на Валдайской возвышенности на высоте 228 м. Исток Волги – ключ у деревни Волго – Верховье в Тверской области. В Волгу впадает около 200 притоков. Левые притоки многочисленнее и многоводнее правых. Бассейн Волги простирается от Валдайской возвышенности на западе до Урала на востоке. Волга впадает в Каспийское море. Устье реки лежит на высоте -28 м ниже уровня моря. В дельте Волги насчитывается до 500 рукавов, протоков и мелких речек. Основное питание Волги – снеговое, грунтовое и дождевое. В режиме Волги выделяется весеннее половодье (апрель – июнь), летняя и зимняя межени, осенние дождевые паводки (октябрь).

1.Составьте план описания Волги.

Используя составленный план, дайте описание реки своей местности.

2. Систематизируйте свои знания о течениях. Результаты оформите

в виде таблицы:

| Течение – это… |

|

| Значение течений для жизни нашей планеты |

|

| Как образуются течения? |

|

| Какие бывают течения? Как они обозначаются на картах? |

|

| Назовите самые крупные течения |

|

Тема: Биосфера Земли .

Прочитайте текст и выполните задание.

«Материк с уникальной природой. Его называют ледяным, безмолвным, пустынным, белым, загадочным. Толщина ледникового покрова достигает 4700м. Снег и лед отражают большую часть солнечного тепла. Здесь отмечена самая низкая на Земле температура воздуха – 89, 2◦С , сильные ветры. Большую часть года длится суровая зима. Средняя летняя температура воздуха на большей части материка: -28◦, -30◦С , лишь на побережье она иногда бывает 0◦С и даже +2◦ С. Это самый высокий континент планеты. Здесь нет постоянного населения»

- О каком материке идет речь?

Учитывая его природные условия, предложите одежду (жилище) для исследователей материка.

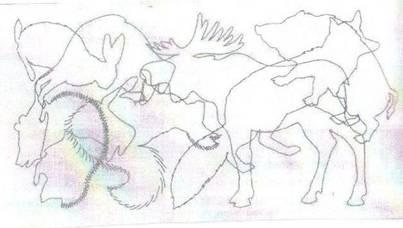

Тема: Природные зоны.

Игра «Найдите на рисунке контуры животных лесов

умеренного пояса».

Задания для обобщения знаний / 7 класс/

Внимательно изучите таблицу. На основе ее анализа заполните недостающие географические объекты, а также названия материков, на которых они расположены. Добавьте по своему усмотрению еще один (отличный от данных) географический объект, характерный для каждой территории.

| Африка |

|

|

|

|

|

|

| Титикака |

|

|

|

| Г. Косцюшко |

|

|

|

| Нил |

|

|

|

|

|

|

|

| Аппалачи |

|

|

|

|

|

| Франция |

|

|

|

|

|

|

- Напишите свое доказательство : «Почему герои романа Ж. Верна «Дети капитана Гранта» в поисках потерпевших кораблекрушение вынуждены были посетить все материки, через которые проходила параллель 37 ° ю.ш.?»

Уровни сформированности навыка смыслового чтения

Навык смыслового чтения представляет целый комплекс различных навыков: техника чтения, выделение главного, анализ материала, сравнение его отдельных частей, синтез, выделение существенных признаков, абстрагирование, конкретизация и обобщение и т. д.

Текст для проведения диагностики смыслового чтения должен:

содержать материал, знакомый учащимся;

исключать понятия, термины, еще не усвоенные учащимися;

иметь несложную структуру.

Уровень усвоения текста учащимися оценивается по ответам на вопросы. Если учащийся может ответить только на вопросы фактологического харак тера, делается вывод о низком развитии навыка смыслового чтения (0 баллов). Хорошее развитие этого навыка выявляют вопросы причинно-следственного характера (1, 2 балла).

Навык грамотной устной речи:

пересказ по наводящим вопросам (0 баллов);

пересказ по плану, опорной схеме (1 балл);

самостоятельный пересказ текста (2 балла).

Умение работать со "свернутой" информацией:

обучающийся не видит зависимости, логики в таблице, схеме (0 бал лов);

видит зависимость в таблице, схеме, графике (1 балл);

умеет сделать выводы, составить рассказ по таблице, графику, схе ме (2 балла).

Уровень развития остальных умений и навыков оценивается по результатам наблюдений на уроке.

Критерии оценивания степени сформированности навыков

смыслового чтения

| Критерии | Показатели | Баллы |

| 1. Умение находить нужную для понимания смысла информацию | 1. Ученик самостоятельно и в полном объёме находит нужную для понимания смысла текста информацию. 2. Ученик находит нужную информацию с помощью наводящих вопросов учителя. 3. Ученик находит нужную информацию только с помощью учителя. | 3

2

1 |

| 2.Понимание прочитанного | 1. Адекватное авторскому замыслу понимание прочитанного. 2.Искажённое понимание прочитанного. 3. Прямо противоположное авторскому замыслу понимание прочитанного. | 2

1

0 |

| 3. Умение преобразовать текст | 1. Ученик умеет самостоятельно преобразовать текстовую информацию. 2. В процессе преобразования текстовой информации ученик действует по алгоритму или образцу. 3. Ученик не умеет самостоятельно преобразовать информацию. | 2

1

0 |

Критерии оценивания степени сформированности навыков смыслового чтения

| Группы метапредметных результатов | Критерии | Показатель критерия | Балл | |

| 1 | Поиск информации и понимание прочитанного | Умение определять тему и главную мысль текста | Определил и записал тему и главную мысль текста | 2 |

|

|

|

| Определил и написал только тему текста, не смог найти в тексте предложение, передающее главную мысль | 1 |

|

|

|

| Не записал тему и главную мысль текста | 0 |

|

|

| Умение составлять план текста | Составил простой план, в котором отразил все смысловые части, последовательность частей не нарушена | 2 |

|

|

|

| Составил простой план, пропущена одна смысловая часть текста; или в плане отражены все смысловые части текста, но нарушена последовательность частей | 1 |

|

|

|

| Не составил план

| 0 |

|

|

| Умение восстанавливать последовательность событий | Последовательность событий не нарушена

| 2 |

|

|

|

| Допустил ошибку в последовательности двух событий | 1 |

|

|

|

| Последовательность событий нарушена

| 0 |

|

|

| Умение отвечать на вопросы по содержанию текста | Ответ оформлен как законченное речевое высказывание, подтвержденное информацией из текста | 2 |

|

|

|

| Сформулированный ответ правильный, но односложный, не подтвержденный информацией из текста | 1 |

|

|

|

| Ответ не соответствует содержанию текста

| 0 |

|

|

| Умение определять тип, стиль текста | Правильно определил тип и/или стиль текста, записал характерные признаки

| 2 |

|

|

|

| Указал тип и/или стиль текста, но не записал характерные признаки

| 1 |

|

|

|

| Допустил ошибки в определении типа и/или стиля текста

| 0 |

|

|

|

| Задания по тексту выполнены частично (не менее половины заданий), допустил 1-2 орфографических ошибки

| 1 |

|

|

|

| Выполнено менее половины заданий по тексту, допущено много орфографических ошибок

| 0 |

| 2 | Преобразование и интерпретация информации | Умение объяснять новые (незнакомые) слова (сочетания слов), опираясь на контекст | Объяснил значение нового слова (сочетания слов), опираясь на содержание текста | 2 |

|

|

|

| Объяснил значение нового слова (сочетания слов), используя не информацию из текста, а имеющиеся знания | 1 |

|

|

|

| Не смог объяснить значение нового слова (сочетания слов) | 0 |

| 3 | Оценка информации | Умение устно выказывать свое отношение к тексту или описываемым событиям на основе собственных знаний | Высказал личное отношение к тексту, объясняя свое мнение | 2 |

|

|

|

| Высказал свое отношение на уровне нравится – не нравится, не смог оценить полезность информации для себя | 1 |

|

|

|

| Без интереса относя к полученной информации, не высказал никаких суждений | 0 |

Словарь терминов:

1.Интерпретация- истолкование, объяснение.

2.Неперсонифицированная информация - не направленная на личностное изучение.

3.Имплицитная мысль текста - неявно выраженная, скрытая мысль

Информационные источники

Методические материалы ФГОС:

Технология работы с текстом в начальной школе и 5-6 классах (технология формирования типа правильной читательской деятельности). Авторы: Е.В. Бунеева, О.В. Чиндилова. Практика в формате pdf

Чтение в составе универсальных учебных действий (По пособию для учителя «Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли», под редакцией А.Г. Асмолова, Москва, «Просвещение», 2010)

Валгина Н.С.Теория текста

Презентация "Компьютерные инструменты развития навыков смыслового чтения"

Презентация "Смысловое чтение"

Примеры применения информационно-компьютерных технологий при реализации междисциплинарной программы «Стратегии смыслового чтения и работа с текстом»

Н. Н. Сметанникова. Воспитание читателя в культуросозидающей модели образования

Техника активно-продуктивного чтения

И.Добротина. Текст как рождение собственных мыслей

И.Логвина, Л.Рожественская. Формирование навыков функционального чтения

Функицональная грамотность чтения и письма. Новые приемы и новые технологии

Фисенко Т.И. Развитие навыков смыслового чтения при работе с различными текстами на уроках

Как в учебнике решается задача обучения пониманию

Формирование универсальных действий через стратегии обучения чтению в начальной школе

Русских Г.А. Дидактические основы моделирования учебного занятия

Методика определения уровня готовности школьников к самостоятельной работе с текстом учебной статьи

Размышление "Современный человек утрачивает способность читать романы

Материалы конкурса IT-activity 2013/2014

Категория:

Педагогические технологии

ttp://wiki.tgl.net.ru/index.php/Смысловое_чтение

15

Похожие файлы

object(ArrayObject)#854 (1) {

["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {

["title"] => string(36) "Космические стихии "

["seo_title"] => string(22) "kosmichieskiie-stikhii"

["file_id"] => string(6) "172535"

["category_seo"] => string(10) "geografiya"

["subcategory_seo"] => string(11) "presentacii"

["date"] => string(10) "1423832502"

}

}

Подтверждение авторства

Пожалуйста, введите ваш Email.

Если вы хотите увидеть все свои работы, то вам необходимо войти или зарегистрироваться

Полезное для учителя

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт