Муниципальное образовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 28»

Конспект урока с использованием ИКТ

«Реминисценции в русской поэзии.

Стихотворения И.С.Тургенева, И.П. Мятлева,

И-Северянина»

(XI класс)

Автор работы:

учитель русского языка и литературы

высшей квалификационной категории

Журавская Н.И.

Ульяновск, 2010

Тема:

«Реминисценции в русской поэзии.

Стихотворения И.С.Тургенева, И.П. Мятлева, И-Северянина»

Цель:

1) дать понятие реминисценции, выявить сходство мотивов, ключевые образы в произведениях авторов;

2) соединить аналитическую и творческую работу, дать свою интерпретацию стихотворений;

3) «проба пера»: попробовать самим написать небольшое произведение определенного жанра, соблюдая его основные признаки.

Воспоминание безмолвно предо мной

Свой длинный развивает свиток…

А.С.Пушкин.

I. Словарная работа.

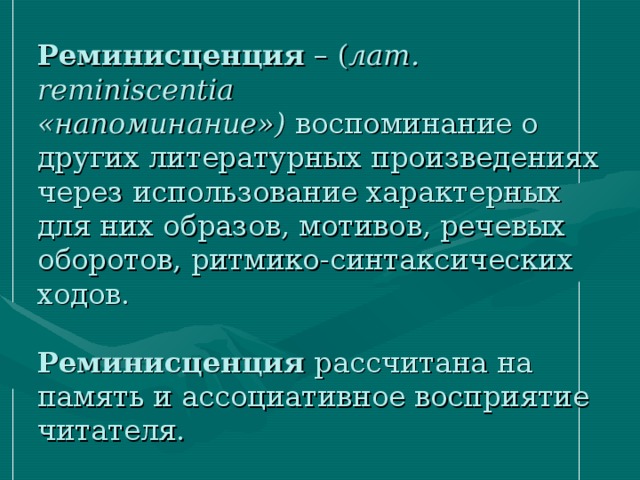

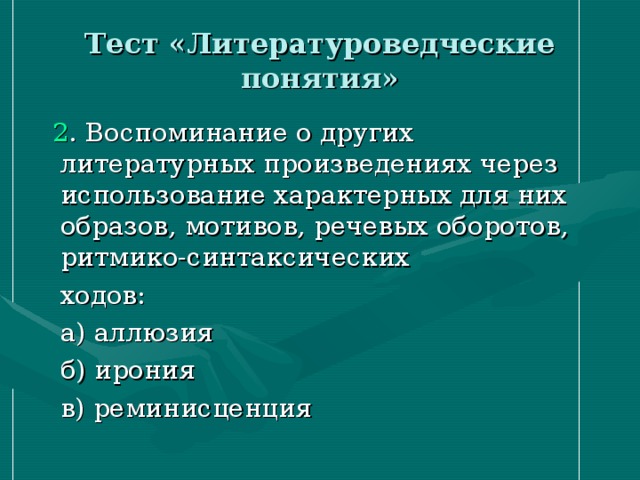

Реминисценция – напоминание (воспоминание) о других литературных произведениях через использование характерных для них образов, мотивов, речевых оборотов, в поэтической речи – ритмико-синтаксических ходов. Реминисценция рассчитана на память и ассоциативное восприятие читателя.

II. Задачи урока:

1) попытаться осознать глубину философских размышлений авторов;

2) находить «говорящие» детали;

3) высказывать предположения;

4) уметь обосновать свою точку зрения.

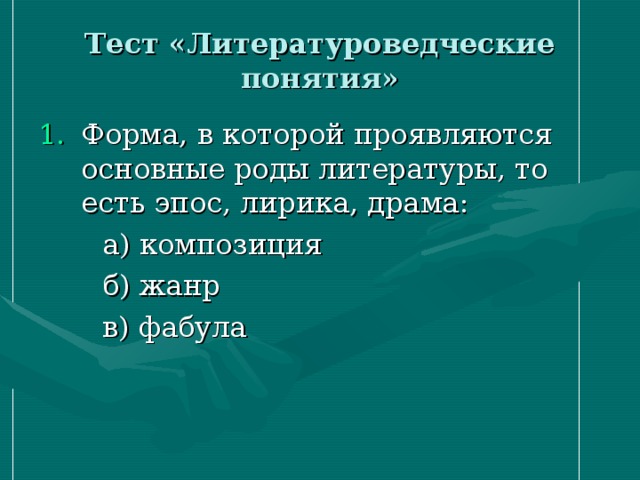

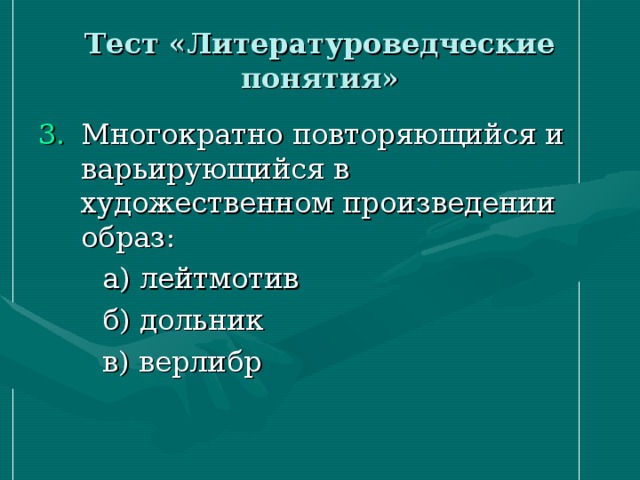

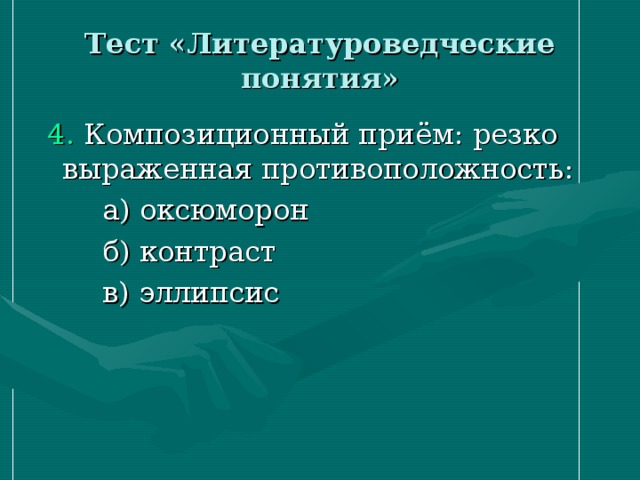

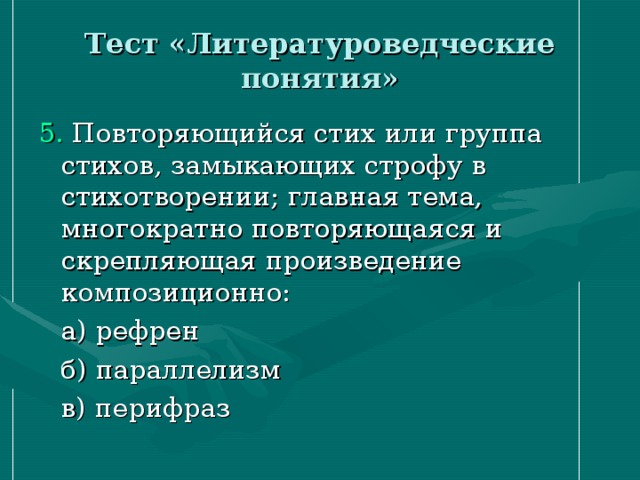

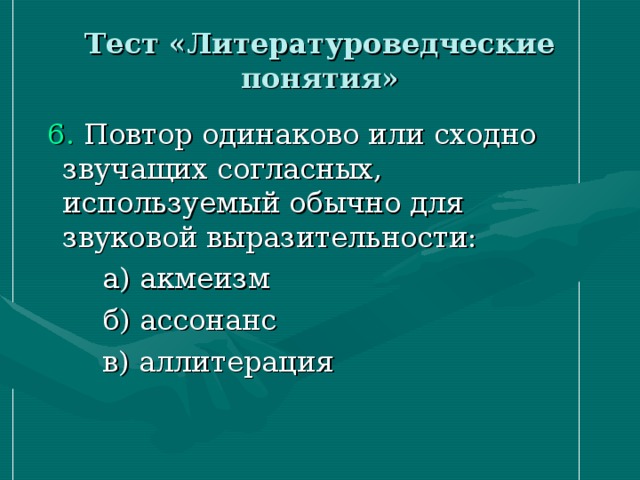

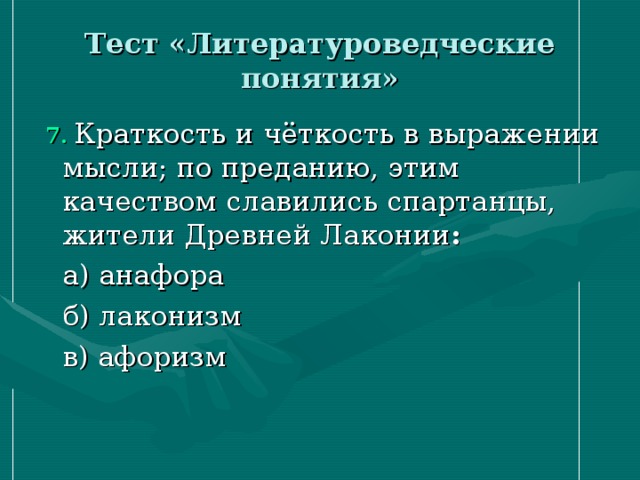

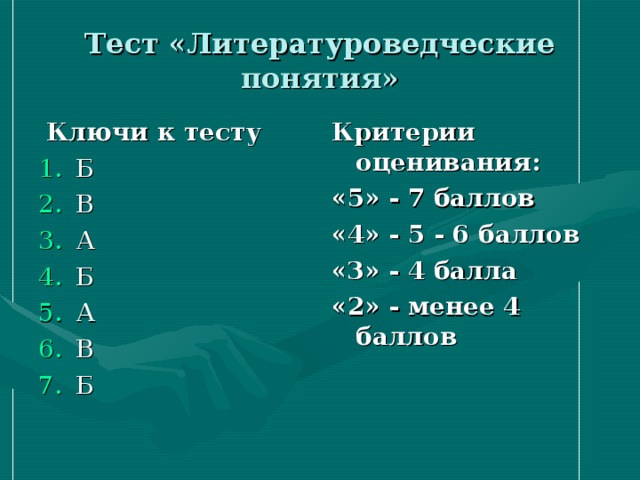

III. Тест «Литературоведческие понятия» (7 вопросов) со взаимопроверкой.

IV. Жанровая специфика.

Цель: выявить специфику и особенности жанра «стихотворение в прозе».

Поэзия и проза – два основных типа организации художественной речи.

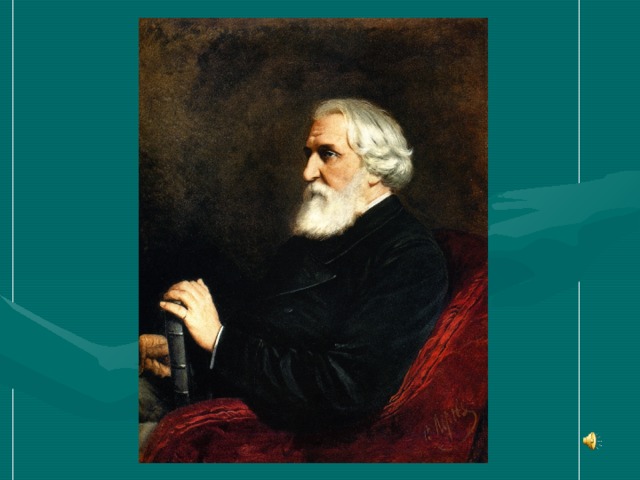

Стихи в прозе… Явление необыкновенное, удивительное, привлекательное. И.С. Тургенев обратился к этому жанру в конце жизни. Его стихотворения, совершенные по форме, очень красивые, находят живой отклик в душах читателей.

Стремление приостановить течение времени, запечатлеть прекрасное мгновение прошлого – свойство человека, размышляющего о прожитом, много испытавшего, понимающего подлинную ценность красоты мира, умеющего видеть прекрасное в простом. Так воспринимать мир может только человек сложной судьбы, прошедший долгий и непростой жизненный путь. Таков, по-видимому, лирический герой стихотворения «Как хороши, как свежи были розы…»

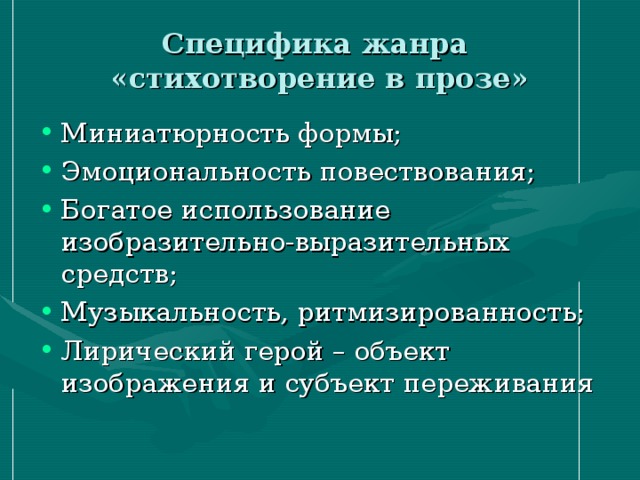

– Что характерно для жанра «стихотворение в прозе»?

/1) миниатюрность формы, краткость

2) богатое использование изобразительно-выразительных средств;

3) музыкальность, ритмизированность;

4) лирический герой – объект изображения и субъект переживания./

V. Контраст – сквозной мотив стихотворения «Как хороши, как свежи были розы…»

Цель: выявить общую тональность стихотворения, преобладающие в нем настроения; попытаться интерпретировать стихотворение.

– Чтение стихотворения (Бетховен «Лунная соната»).

– Какой композиционный приём избирает Тургенев при построении текста?

/Антитеза. Контраст «прошлое – будущее»/

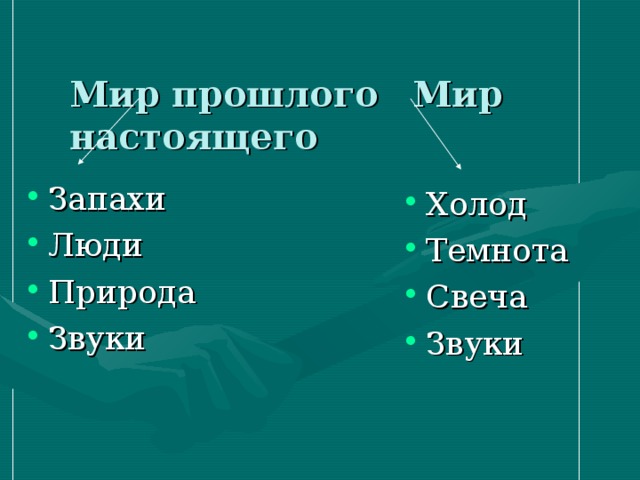

Работа с таблицей (по вариантам)

Прокомментировать слова – доминанты (ключевые слова) цитатами из текста.

Мир прошлого.

Запахи: пахнет резедой и липой.

Природа: летний вечер, небо, первые звезды.

Люди: девушка, я, две русые головки.

Звуки: ровно дышит, бьётся мое сердце, веселый шум, звучат молодые голоса, ланнеровский вальс, воркотня самовара.

– Обобщить, каким из выделенных образов Тургенев уделяет внимания больше и почему?

/В воспоминаниях о прошлом у Тургенева всегда присутствуют люди, причем молодые. Скорее всего, этим автор подчеркивает, насколько дороги ему воспоминания о своей молодости, о людях, с которыми он общался. Мы слышим и всегда приятные, гармоничные звуки: воркотню самовара, звучащую фортепианную музыку. Они передают движение жизни, радость бытия, подчеркивая, однако, ностальгические юношеские воспоминания лирического героя. Звуки для Тургенева были, мне кажется, священны еще и потому, что любовь всей его жизни Полина Виардо была певицей. И звуки музыки передают душевное волнение и состояние влюбленности лирического героя./

Мир настоящего.

Холод: теперь зима, мороз скрипит и злится, мне холодно, я зябну, все они умерли, умерли…

Темнота: темная комната, в комнате все темней и темней.

Свеча: горит одна свеча, свеча меркнет и гаснет.

Звуки: в голове все звенит да звенит, свеча трещит, скучный старческий шепот, кашляет хрипло и глухо…

– Как эти образы последовательно развертываются в процессе повествования?

/Романтическое ощущение сменяется ощущением холода от надвигающейся смерти, внешний холод, темнота проникает в душу героя; свеча – символ надежды – как человеческая жизнь сгорает, не оставляя надежды на возрождение./

– Подведем итог рассуждениям. Как раскрывается мир прошлого и настоящего?

/Мир прошлого раскрывается через образы лета, тепла, людей.

Мир настоящего – это зима, холод, одиночество героя. Таким образом, мы видим контрастность картин прошлого и настоящего. Контрастны пейзажи, контрастны образы лирического героя, контрастны образы-символы (свеча –звезды), контрастно звуковое обрамление. Покой, уют, семейное счастье, гармония прошлого контрастируют с одиночеством, отчаянием, тоской, выраженной в строфах, раскрывающих настоящее. /

– Как подчеркивается звуковой контраст?

/Звуковой контраст подчеркивается аллитерацией сонорных [ м, н, р, л, й], которая придает мелодичность и плавность звучанию, подчеркивают гармонию жизни. Свистящие и шипящие [з, ж, щ, ч, с, к, х] создают дисгармонию. Частица как звучит здесь как человеческий вздох, рождает особенную музыкальную фразу, полную печали и тоски по прошлому, его красоте./

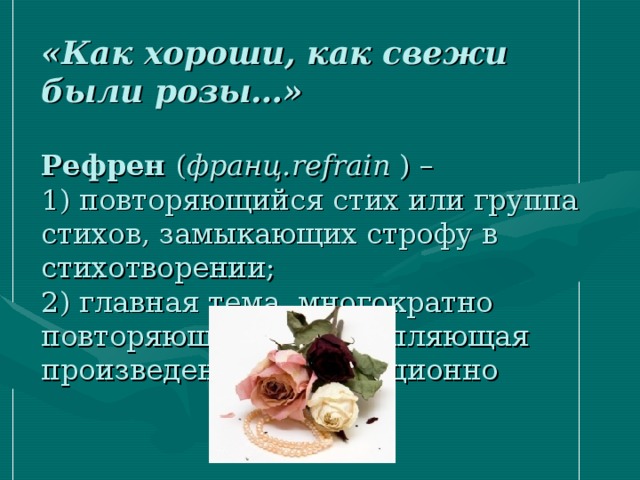

– Роль рефрена. Почему для него выбрана именно эта строчка? /работа в группах/

/1. Первая строчка стихотворения обычно лучше всего запоминается.

2. Строчка вбирает в себя основной лейтмотив стихотворения (контраст). Рефрен отделяет прошлое от настоящего, воспоминания от реальности.

3. Мотив воспоминаний подчеркивает мотив счастья, невозвратимости ушедшего… Именно воспоминания остаются с человеком на всю жизнь./

VI. Стихотворение И.П. Мятлева «Розы».

Всякий, читавший тургеневский шедевр, задавался, наверное, вопросом: откуда эта строка, такая прекрасная и такая грустная? И находил в примечаниях имя малознакомого современному читателю поэта Ивана Петровича Мятлева (1796 – 1844). Имя его осталось почти неизвестным в истории литературы, но именно его стихотворение «Розы» вдохновило И.С. Тургенева на создание шедевра и принесло бессмертие их создателю.

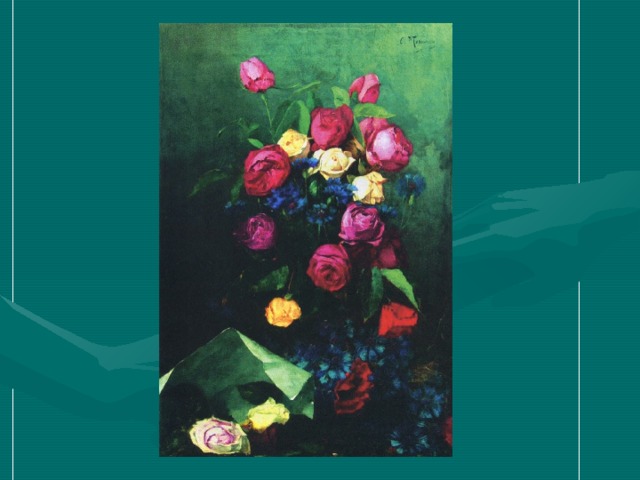

– Что символизирует роза в стихах уже известных вам поэтов? Как этот образ раскрывается у Мятлева?

/Роза в любовной лирике традиционно символизирует любовь, счастье. Роза – символ молодости, радости, любви. А.С. Пушкин в романе «Евгений Онегин» иронизирует над рифмой «розы – морозы», но у Мятлева она не кажется ни надоевшей, ни избитой. Розы ассоциируются с лирической героиней – молодой девушкой, «прелестной, как ангел красоты»./

– Каково настроение стихотворения? Как это выражено лексически, синтаксически?

/Радость, восхищение, наслаждение полнотой жизни. Обилие восклицательных предложений, оценочных прилагательных: «хороши, свежи, красивее, радостном, мило», глаголы и существительные создают эмоциональный фон: «лелеял, расцветала, радость, ангел красоты, веселье, жизни пламень».

– Чем неожидан финал стихотворения?

/Контраст. Финал поражает смертью лирической героини./

– Сравните первые и последние строчки, обратите внимание на рифмы последней строки. Символом чего являются розы в финале стихотворения Мятлева?

/Розы – символ скорби, рифма «пламень-камень» подчеркивает это./

VII. Игорь-Северянин «Классические розы». Работа в группах (по рядам)

Поэт Серебряного века Игорь-Северянин, будучи в эмиграции, в 1925 году пишет свои «Классические розы».

– Как вы думаете, почему автор дал такое название?

/Классические от слова «классик», то есть поэт обращается к образу традиционному, классическому, и к стихам русских классиков, то есть использует реминисценции./

– Какова композиция стихотворения Северянина? Каково символическое наполнение образа розы в каждой из частей? Работа по вариантам (по рядам).

/В стихотворении три части:

1 строфа – тема прошлого, «розы – грёзы» – символ молодости, весны жизни с её мечтами о любви и славе.

2 строфа – тема настоящего родной страны поэта. Рифма «розы–слезы» выдает страдание лирического героя, розы – символ воспоминаний.

3 строфа – мечта о прекрасном будущем России, надежда на то, что страна найдет свой путь в истории; розы – символ посмертной славы, признания./

VIII. Роль реминисценций в поэзии. Внешние и внутренние связи стихотворений русских классиков.

– Почему, несмотря на общий образ, каждое стихотворение – несомненный шедевр?

(Работа в группах: 1 – внешние связи, 2 – внутренние связи, 3 – отличие стихотворений.)

I группа. Внешне стихи объединяет образ розы в названии. И.С. Тургенев использует мятлевские строчки в качестве рефрена в своей миниатюре. И.Северянин берет в качестве эпиграфа первую строфу стихотворения И.П. Мятлева и завершает каждую строфу своего стихотворения «классическими» строками.

II группа. Внутренне стихотворения связывает мотив воспоминаний, мотив смерти. Розы – символ не только любви, молодости счастья, но и символ скорби и безысходности. У Северянина розы – символ славы и признания, пусть и посмертной.

III группа. Отличие стихотворений: у Мятлева – любовная драма, у Тургенева – стихотворение философского содержания, раскрывающее быстротечность жизни, мимолетность счастья; у Северянина звучит тема славы и признания.

Эксперты дают оценку выступлениям групп.

Итак, мы видим, что Тургенев и Северянин дополнили и углубили образ немеркнущего стихотворения Мятлева.

IX. Творческая работа. (3 минуты)

Лаконизм (греч. lakonismos) – краткость и чёткость в выражении мысли; по преданию, этим качеством славились спартанцы, жители Древней Лаконии.

– В одном предложении попробуйте сформулировать ключевую мысль, объединяющую эти произведения.

Обдумывание – 2 – 3 минуты. Затем высказывание.

/1. Человеку не дано остановить мгновение, но именно из них складывается вечность.

2. Каждый человек, родившись, начинает познавать мир; и все хорошее, что случается с ним, он запоминает до конца своей жизни.

3. Все постепенно угасает; только воспоминания о счастливых мгновениях могут осветить душу.

4. Все на свете проходит; пройдет и жизнь, которая так же недолговечна, как и прекрасный цветок./

Мгновенность прошедшей жизни осознается только в её конце. Что остается в памяти человека, прожившего трудную и долгую жизнь? Только несколько счастливых мгновений, только одна чарующая фраза, только ощущение промелькнувшей жизни. Один только миг…

X. Подведение итогов урока.

1) Анализ поэтического текста.

2) Роль реминисценций в русской поэзии XIX – XX веков.

3) Выставление оценок.

XI. Домашнее задание:

1) сочинение – миниатюра «Это стихотворение звучало для меня…»

2) реминисценции в русской классической литературе (примеры и комментарий)

3) «проба пера»: попробовать создать «стихотворение в прозе».