То, что мы знаем – ограниченно,

А то, что мы не знаем – бесконечно.

Лаплас.

Задачи урока (слайд 2 Презентации):

- ознакомиться с основными положениями клеточной теории, расширить представления об учёных, положившим начало цитологии;

- рассмотреть общий состав клетки;

- иметь представление об оболочке, ядре, цитоплазме и органоидах клетки, знать функции каждой составляющей клетки;

- рассмотреть химический состав клетки;

- продолжить формирование умений проводить наблюдения, работать с микроскопом, делать выводы по изученному материалу.

Оборудование: компьютер, экран, презентация к уроку, раздаточный материал (бумажный вариант презентации, задание для практической работы), учебник, микроскоп, готовый микропрепарат кожицы чешуи лука.

Из истории клеточной теории

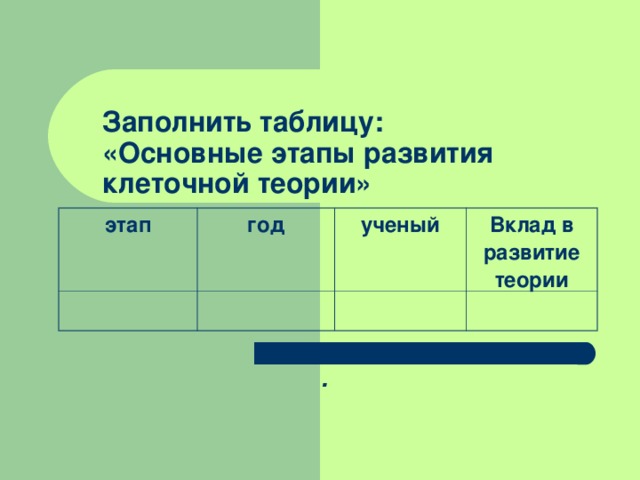

Прежде чем мы поговорим об особенностях строении клетки, мы немного узнаем об истории клеточной теории (слайд 3).

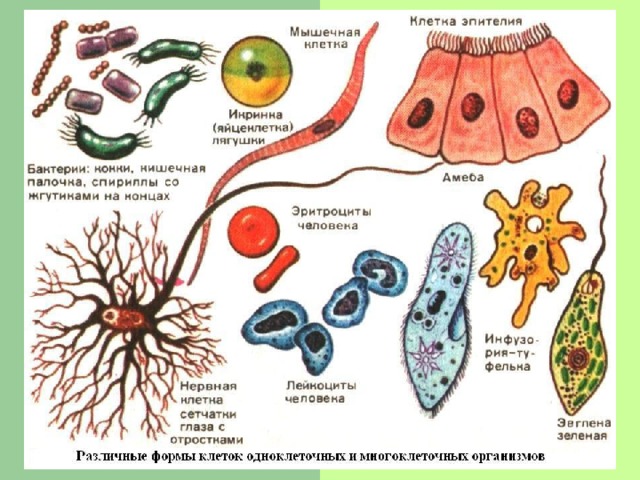

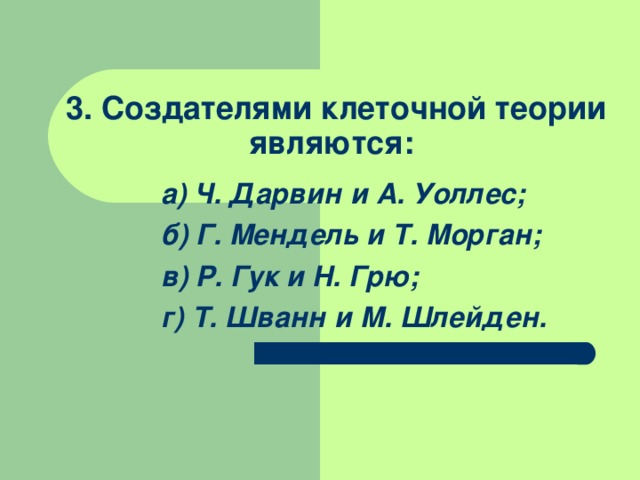

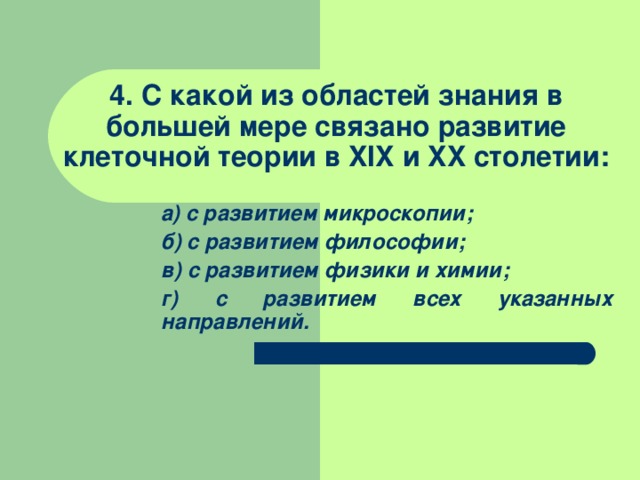

Цитология (от цито... и ...логия) – это наука о клетке. Изучает строение и функции клеток, их связи и отношения в органах и тканях у многоклеточных организмов, а также одноклеточные организмы. Исследуя клетку как важнейшую структурную единицу живого, цитология занимает центральное положение в ряду биологических дисциплин; она тесно связана с гистологией, анатомией растений, физиологией, генетикой, биохимией, микробиологией и др. Изучение клеточного строения организмов было начато микроскопистами 17 в. (Р. Гук, М. Мальпиги, А. Левенгук); в 19 в. была создана единая для всего органического мира клеточная теория (Т. Шванн, 1839). Всех этих учёных вы видите на слайде 3 Презентации. В 20 в. быстрому прогрессу цитологии способствовали новые методы (электронная микроскопия, изотопные индикаторы, культивирование клеток и др.).

В результате работы многих исследователей была создана современная клеточная теория.

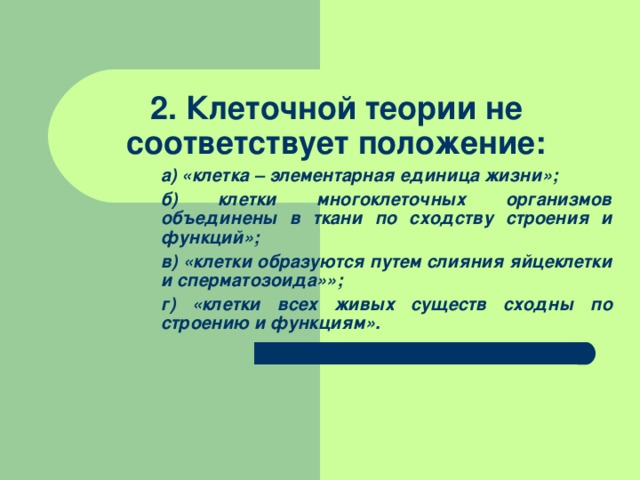

Основные положения современной клеточной теории отражены на слайде 4:

- клетка - основная единица строения, функционирования и развития всех живых организмов;

- клетки всех одноклеточных и многоклеточных организмов сходны (гомологичны) по своему строению, химическому составу, основным проявлениям жизнедеятельности и обмену веществ;

- размножение клеток происходит путем их деления, каждая новая клетка образуется в результате деления исходной (материнской) клетки;

- в сложных многоклеточных организмах клетки специализированы по выполняемым ими функциям и образуют ткани; из тканей состоят органы, которые тесно взаимосвязаны и подчинены нервной и гуморальной регуляциям.

Клеточная теория – одно из важнейших обобщений современной биологии.

Все живые существа на Земле, за исключением вирусов, построены из клеток.

Клетка – это элементарная целостная живая система. Её строение подробно представлено на слайде 5.

Необходимо отметить, что клетка животного организма и клетка растения не одинаковы по своему строению (демонстрация слайда 6).

В растительной клетке есть пластиды, оболочка (которая придает прочность и форму клетки), вакуоли с клеточным соком.

Клетки, несмотря на свои малые размеры, устроены очень сложно. Исследования, проводящиеся в течение многих десятилетий, позволяют воспроизвести достаточно полную картину строения клетки.

Плазматическая мембрана клетки (демонстрация слайда 7).

Клеточная мембрана – ультрамикроскопическая плёнка, состоящая из двух мономолекулярных слоев белка и расположенного между ними бимолекулярного слоя липидов. Строение мембраны представлено на слайде 7.

Функции плазматической мембраны клетки:

- барьерная,

- связь с окружающей средой (транспорт веществ),

- связь между клетками тканей в многоклеточных организмах,

- защитная.

Цитоплазма (демонстрация слайда 8).

Цитоплазма – это полужидкая среда клетки, в которой располагаются органоиды клетки. Цитоплазма состоит из воды и белков. Она способна двигаться со скоростью до 7 см/час.

Движение цитоплазмы внутри клетки называют циклозом. Различают круговой и сетчатый циклоз (см. слайд 8).

В клетке выделяют органоиды. Органоиды – это постоянные клеточные структуры, каждые из которых выполняют свои функции. Среди них выделяют:

- цитоплазматический матрикс,

- эндоплазматическая сеть,

- клеточный центр,

- рибосомы,

- митохондрии,

- аппарат Гольджи,

- пластиды,

- лизосомы,

Далее мы подробно рассмотрим каждый из органоидов, их функции и значение.

1. Цитоплазматический матрикс (демонстрация слайда 9).

Цитоплазматический матрикс представляет собой основную и наиболее важную часть клетки, её истинную внутреннюю среду.

Компоненты цитоплазматического матрикса осуществляют процессы биосинтеза в клетке и содержат ферменты, необходимые для продуцирования энергии.

Его функции представлены на слайде 9.

2. Эндоплазматическая сеть (демонстрация слайда 10).

Вся внутренняя зона цитоплазмы заполнена многочисленными мелкими каналами и полостями, стенки которых представляют собой мембраны, сходные по своей структуре с плазматической мембраной. Эти каналы ветвятся, соединяются друг с другом и образуют сеть, получившую название эндоплазматической сети. ЭС неоднородна по своему строению. Известны два ее типа - гранулярная и гладкая. Типы ЭС, а также её функции наглядно изображены на слайде 10 Презентации.

3. Клеточное ядро (демонстрация слайда 11).

Клеточное ядро- это важнейшая часть клетки. Оно есть почти во всех клетках многоклеточных организмов. Клетки организмов, которые содержат ядро называют эукариотами. Клеточное ядро содержит ДНК- вещество наследственности, в котором зашифрованы все свойства клетки.

Более подробно строение клеточного ядро изображено на рисунке на слайде 11.

В структуре ядра выделяют: ядерную оболочку, нуклеоплазму, ядрышко, хроматин. Строение, состав, а также функции каждой из структур представлены в таблице на слайде 11.

Не менее интересна схема строения наследственной информации (демонстрация слайда 12).

Клеточное ядро выполняет 2 функции (слайд 12): хранение наследственной информации и регуляция обмена веществ в клетке.

Хромосомы (демонстрация слайда 13).

Хромосома состоит из двух хроматид и после деления ядра становится однохроматидной. К началу следующего деления у каждой хромосомы достраивается вторая хроматида. Хромосомы имеют первичную перетяжку, на которой расположена центромера; перетяжка делит хромосому на два плеча одинаковой или разной длины.

Строение хромосомы – см. слайд 13.

Хроматиновые структуры — носители ДНК. ДНК состоит из участков — генов, несущих наследственную информацию и передающихся от предков к потомкам через половые клетки. В хромосомах синтезируются ДНК, РНК, что служит необходимым фактором передачи наследственной информации при делении клеток и построении молекул белка. В зависимости от расположения перетяжки выделяют три основных вида хромосом, они представлены на слайде 13.

4. Клеточный центр (демонстрация слайда 14).

Клеточный центр состоит из двух центриолей (дочерняя, материнская). Каждая имеет цилиндрическую форму, стенки образованы девятью триплетами трубочек, а в середине находится однородное вещество. Центриоли расположены перпендикулярно друг к другу. Наглядно это изображено на рисунке слайда 14.

Функция клеточного центра - участие в делении клеток животных и низших растений (подробно см. слайд 14).

5. Рибосомы (демонстрация слайда 15).

Рибосомы – ультрамикроскопические органеллы округлой или грибовидной формы, состоящие из двух частей — субчастиц. Они не имеют мембранного строения и состоят из белка и РНК. Субчастицы образуются в ядрышке. Строение – см. слайд 15.

Рибосомы - универсальные органеллы всех клеток животных и растений. Находятся в цитоплазме в свободном состоянии или на мембранах эндоплазматической сети; кроме того, содержатся в митохондриях и хлоропластах. Функция рибосом – согласно слайду 15.

6. Митохондрии (демонстрация слайда 16).

Митохондрии - микроскопические органеллы, имеющие двухмембранное строение. Внешняя мембрана гладкая, внутренняя — образует различной формы выросты — кристы. Строение митохондрии см на слайде 16. В матриксе митохондрии (полужидком веществе) находятся ферменты, рибосомы, ДНК, РНК. Число митохондрий в одной клетке от единиц до нескольких тысяч. Функции митохондрий – согласно слайду 16.

7. Аппарат Гольджи (демонстрация слайда 17).

В клетках растений и простейших аппарат Гольджи представлен отдельными тельцами серповидной или палочковидной формы. В состав аппарата Гольджи входят: полости, ограниченные мембранами и расположенные группами (по 5-10), а также крупные и мелкие пузырьки, расположенные на концах полостей. Все эти элементы составляют единый комплекс (см. рисунок на слайде 17).

Функции: 1) накопление и транспорт веществ, химическая модернизация, 2) образование лизосом, 3) синтез липидов и углеводов на стенках мембран.

8. Пластиды (демонстрация слайда 18).

Пластиды - это энергетические станции растительной клетки. Они могут превращаться из одного вида в другой. Строение пластиды подробно изображено на рисунке слайда 18. Выделяют несколько видов пластидов: хлоропласты, хромопласты, лейкопласты. Их характеристика представлена в таблице на слайде 18.

9. Лизосомы (демонстрация слайда 19).

Лизосомы - микроскопические одномембранные органеллы округлой формы Их число зависит от жизнедеятельности клетки и ее физиологического состояния. Лизосома - это пищеварительная вакуоль, внутри которой находятся растворяющие ферменты. В случае голодания клетки перевариваются некоторые органоиды. Строение представлено на слайде 19. В случае разрушения мембраны лизосомы, клетка переваривает сама себя. Функции лизосомы перечислены на слайде 19.

Мы рассмотрели основные органоиды клетки, изучили их строение, функции.

А теперь нам необходимо поговорить о способе питания клеток (демонстрация слайда 20). Дело в том, что животные и растительные клетки питаются по-разному.

Крупные молекулы белков и полисахаридов проникают в клетку путем фагоцитоза (от греч. фагос - пожирающий и китос - сосуд, клетка), а капли жидкости - путем пиноцитоза (от греч. пино - пью и китос). Демонстрация слайда 20.

Фагоцитоз – это способ питания животных клеток, при котором в клетку попадают питательные вещества. Пиноцитоз – это универсальный способ питания (и для животных, и для растительных клеток), при котором в клетку попадают питательные вещества в растворённом виде. Сравнительная характеристика фагоцитоза и пиноцитоза представлена в таблице на слайде 20.

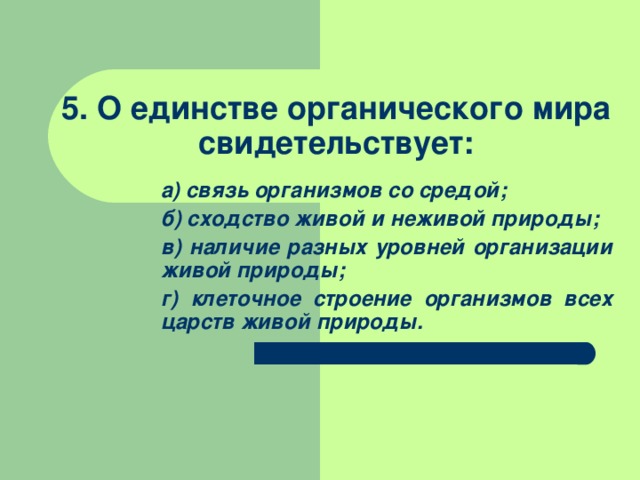

В микроскопической клетке содержится несколько тысяч веществ, которые участвуют в разнообразных химических реакциях (демонстрация слайда 21). Химические процессы, протекающие в клетке, – одно из основных условий ее жизни, развития и функционирования. Все клетки животных и растительных организмов, а также микроорганизмов сходны по химическому составу, что свидетельствует о единстве органического мира. Содержание химических элементов в клетке представлено в таблице на слайде 21.

Из 109 элементов периодической системы Менделеева в клетках обнаружено значительное их большинство. В клетке содержатся и макроэлементы, и микроэлементы (подробнее – см. слайд 21).

Таким образом, мы с вами рассмотрели особенности строения клетки. В заключении сделаем основные выводы (демонстрация слайда 22):

- Клетка - элементарная единица жизни, основа строения, жизнедеятельности, размножения и индивидуального развития всех организмов. Вне клетки нет жизни (исключение - вирусы).

- Большинство клеток устроено одинаково: покрыто наружной оболочкой - клеточной мембраной и наполнено жидкостью - цитоплазмой. Цитоплазма содержит многообразные структуры - органелы (ядро, митохондрии, лизосомы и т.д.), которые осуществляют разнообразные процессы.

- Клетка происходит только от клетки.

- Каждая клетка выполняет собственную функцию и взаимодействует с другими клетками, обеспечивая жизнедеятельность организма.

- В клетке нет каких-нибудь особенных элементов, характерных только для живой природы. Это указывает на связь и единство живой и неживой природы.

Задание на уроке: А теперь мне бы хотелось увидеть, как вы запомнили особенности строения клетки. Давайте проведём небольшую лабораторную работу (см. Приложение 2).

Задание выполняется в течение 10 минут.

Домашнее задание (с объяснениями): Используя опорные схемы (бумажный вариант Презентации раздаётся учащимся) и текст §2.7 учебника (Биология. Введение в общую биологию и экологию: учебник для 9 кл. общеобразоват. Учреждений / А.А.Каменский, Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник. – 6-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2005) заполните таблицу «Сравнение строения клеток эукариот и прокариот» (см. Приложение 3).